ビジネスパーソンインタビュー

ビジネスパーソンインタビュー

香川真司著『心が震えるか、否か。』より

香川真司を支える“くさい”教え。10代を過ごした「FCみやぎ」の独特な指導方針とは

新R25編集部

日本代表で長年「背番号10番」を背負い、欧州のビッグクラブで11年弱、闘いつづけてきたプロサッカー選手・香川真司さん。

世界中の期待と重圧にさらされながらも挑みつづける香川さんが、迷い悩んだときに大切にしてきた心の指針とは何なのでしょうか?

香川さんの最初で最後の著書『心が震えるか、否か。』より、原点となるジュニアユース「FCみやぎ」についてや、プレッシャーとどのように向き合ってきたのか、挫折をどのようにして乗り越えてきたのかなど、エピソードを抜粋してご紹介します。

香川選手を輩出した「FCみやぎ」の独特な指導方針

FCみやぎが活動を始めたのは、日本代表が初めてW杯に出場した1998年のこと。

ジュニアユースといわれる、中学生のクラブとして産声をあげた。

2001年に入団した香川は、4期生にあたる。

最大の特徴は、独特の指導方針だった。

心が震えるか、否か。・ドリブルを磨く

・パスに“逃げる”のは厳禁

・一対一のススメ

・派手なプレーの禁止

・特定の形だけに特化した練習をする日を設ける(クロスからシュートに持ち込む形など)

・圧倒的な運動量を身につける

また、組織としては、こんな特徴がある。

心が震えるか、否か。・年齢による上下関係をなくす(年上の選手でも「くん」をつけて呼ぶだけ)

・同じレベルの選手が2人いるならば若い選手を起用する

・ディスカッションを積極的に行なう

・守備側がプレッシャーをしっかりかけてゲーム形式の練習を行なう

さらに、人格形成にも力を入れていた。

心が震えるか、否か。・試合に出る時間が長い選手ほどピッチ外で献身的に働く

・(ボーイスカウト的な)サバイバル能力を身につける

・旧時代の部活的な厳しさを求める

・教訓となるような言葉から学ぶ

これらの方針を子どもたちに落とし込むような言葉を、当時のコーチたちは持っていた。

例えば、パスではなく、ドリブルをするように求める際に、コーチたちはこんな風に指導していた。

「ドリブルができる選手が、タイミングをはかってパスを出すことはできる。でも、パスしか出せないヤツにはドリブルなんてできないぞ!」

練習のメニューはドリブルの技術を磨くために、一対一で行なうものが多かった。

パスを出す回数は制限され、ドリブルが多くなるようなルール設定がされていたりもする。

だから、普通の試合と同じようにチーム同士が対戦するゲーム形式の練習でも、ほとんどパスを出さず、各ポジションでドリブルばかりが繰り広げられる。

「パスに逃げるな!」

それがコーチの口グセだった。

週6回・約5時間の過酷な練習メニュー

小学生時代の香川は、「ドリブルをしても、ボールがほとんど足から離れない」と言われるくらいにドリブルを得意とする選手だった。

そんな子が、FCみやぎの独特の練習を見たら、何を感じるだろうか。

「ドリブルがもっと上手くなれそうだ」

当時の香川少年が魅了されてしまうメニューが、仙台の街クラブにはあった。

そんな独特の練習メニューを支えていたのが、圧倒的に長い練習時間だった。

16時半から17時にはウォーミングアップなどを始め、17時半からは全体練習が始まる。

20時45分には終わるのだが、そこから先は各自が自主的な練習に取り組む。

5時間近く練習をすることもザラにある。

練習メニューも、過酷なものだった。

例えば、練習のはじめに組まれていたのが、“工業団地”と呼ばれていたメニューだ。

練習場の近所にある工業団地の外周を走る。

1周は5キロ強だ。

常に全力で走るように求められる。

基本的に練習は土日も含めれば週に4回だ。

しかし、上級生のチームに選抜される選手はその練習にも顔を出すから、自分たちの学年の練習を含めて、週に6回は練習がある。

“くさい”教えが、香川真司のサッカー選手としての礎を築いた

クラブの組織も、香川の成長をうながしてくれた。

同じメニューを中学1年生から3年生までが一緒になって取り組むことがある。

同じ能力の選手が2人いるならば若い選手を起用するというのがクラブの方針だ。

体格で勝る先輩たちと一緒にプレーするから、自然と知恵をしぼるようになる。

そうした工夫が、さらなる成長をうながす。

香川は中学1年生のときから3年生の練習に参加できた2人のうちのひとりだった。

そしてこの環境が後の香川の成長に大きな意味を持つことになる。

「心技体」の、「技」や「体」を磨いてくれたのが、一風変わった練習メニューと組織だった。

ただ、FCみやぎの独自性は「心」を鍛える指導方針にあったのかもしれない。

そのための活動は多岐にわたった。

1人あたり500円を渡された子どもたちが5人1組のグループに分かれて40キロのウォークラリーをすることもあった。

それだけではない。

学校のように、成長するための言葉を学ぶ時間もあった。

選手それぞれに個性がある。

そこに自信を持つべきで、誰かのマネをする必要もないとコーチ陣は強調していた。

「夢念ずれば、花開く」

そんな言葉が当時は最も大切なフレーズとして教えられていた。

「また、相田みつを的なのが来たよ〜」

ときに選手たちからそんな感想があがるくらいに、“くさい”教えもあった。

香川真司「自分の基礎はあの時期に作られたと確信している」

香川選手は以下のようにコメントしている。

心が震えるか、否か。僕はテクニックには自信がある。

それはFCみやぎで培った。

ただし...最近だとネイマール、少し前ならばロナウジーニョが見せたような、トリッキーなプレーが実はかなり苦手だ。

例えば、かかとを使ったヒールキックなどが上手くできない。

仙台での日々があったから今の自分があるし、当時の指導方針に何ら不満はない。

ただ、今になってみると、遊び心のあるヒールキックなどをあのころに練習させてくれていたら、プロのレベルでも使えたのになと思うことはたまに、あるかな(笑)。

僕は上の学年の人たちに交ざって練習をすることも多かった。

確かに、最初はコテンパンにやられて大変だけど、毎日のように一緒に練習をしていくと、 意外と慣れていく。

プロになった今の自分のように、足りないものを分析できてはいなかったけど、夢中でやっていくなかで、身につけられるものは確かにあった。

振り返ってみて、良かったなぁと思うのは、「お山の大将」になるような隙を少しも与えてくれなかったこと。

少しでもテングになった瞬間に、すぐにその鼻はへし折られる。

勘違いしないようにと、面と向かって言われることもあるし、帰宅したあとにもメールで徹底的に指導された。

中学から高校2年生までで培われたメンタリティーが今につながっているのは間違いない。

自分の基礎はあの時期に作られたと確信している。

相田みつをさんを思い起こさせるようなフレーズのなかで、「夢念ずれば、花開く」という言葉だけは今も忘れない。

練習や試合で上手くいかない日が続くと、たまに思い出す。

「紆余曲折の中で僕が何を考え、もがいてきたか」

心が震えるか、否か。「脚光を浴びる一方で、数多くの失敗をしてきた。それに後悔もたくさんある。紆余曲折の中で僕が何を考え、もがいてきたか、を記すことでアスリートのみならず、多くの人の糧になることを願っている」

ブラジルW杯やロシアW杯など、世界中が注目する数々の舞台の裏で、香川真司選手は何を感じてきたのでしょうか?

そこには、プロのアスリートだけでなく、ビジネスパーソンが抱える悩みにも通ずる学びがあります。

栄光・挫折・苦悩・重圧を赤裸々に明かした最初で最後の著作『心が震えるか、否か。』を、ぜひお手に取ってお読みください!

ビジネスパーソンインタビュー

【在留外国人377万人】毎年10%増加中。日本人ファーストでは現役世代の生活は守れない?【Judge25 在留外国人はこれ以上受け入れるべき?制限すべき? 前半】

新R25編集部

【新番組】「使えないとそろそろヤバい…」と焦る岸谷蘭丸が、26歳で大学特任准教授を務めるusutakuさんから学んだAIとの“ツウ”な付き合い方【“ツウ”な話】

新R25編集部

なぜ“つまらない人”になってしまうのか。 凡庸を抜け出せた人だけが実践する『ズレる勇気』と逆転習慣

新R25編集部

【勉強した意味あった?】『ビリギャル』の坪田先生が考える、AI時代にも勉強が大事な納得の理由がこちら

新R25編集部

「選びたい人がいない…」地獄の小選挙区を変えるには?くじ引き制度というまさかの解決策とは?【Judge25 議員定数削減していいの? 後編】

新R25編集部

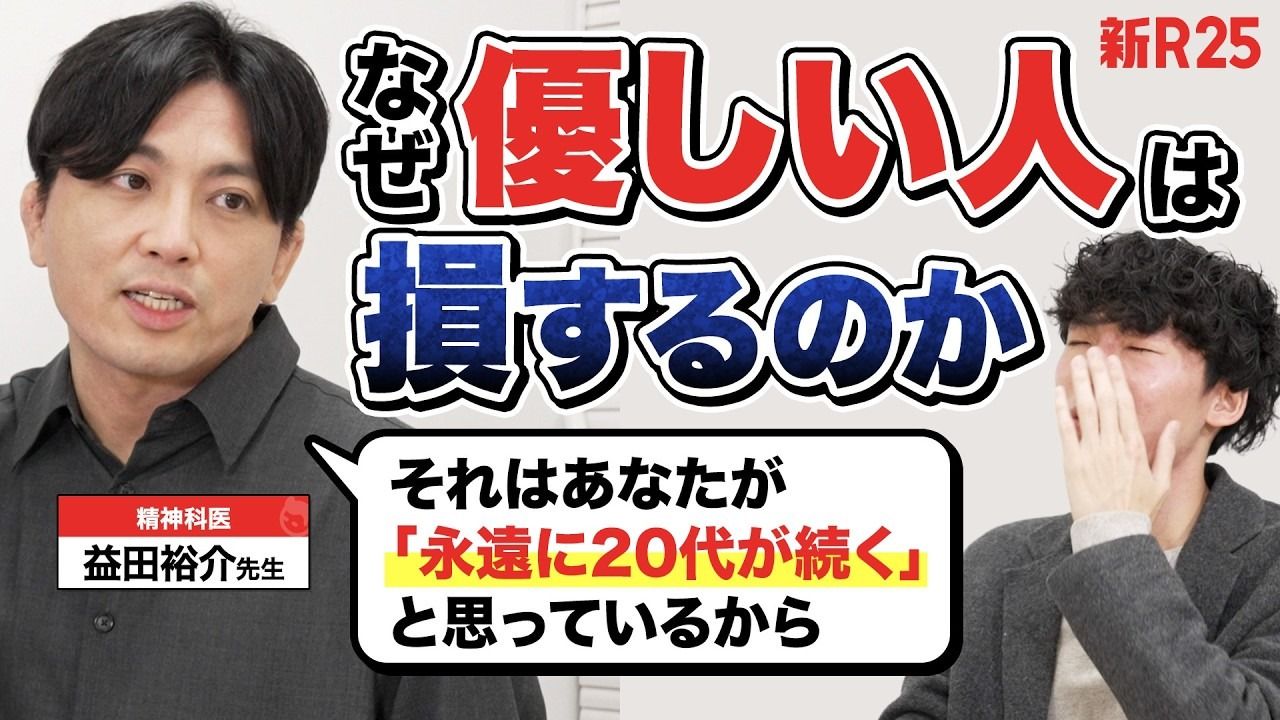

「その優しさ、ただの思い込みです」精神科医・益田裕介先生に聞く”優しさが報われない人”が無意識でやっていること

新R25編集部