ビジネスパーソンインタビュー

ビジネスパーソンインタビュー

SNSには連日大行列の写真が…

“行かないとわからない”から集客効果バツグン!? 話題の「怖い絵展」ヒットの理由

新R25編集部

10月7日から東京・上野の森美術館で開催されている「怖い絵展」が話題だ。

絵画に隠された物語を読み解く美術書『怖い絵』は、ドイツ文学者で作家の中野京子氏が2007年に出版して以来、累計17万部という、美術書としては異例の売り上げを誇っている人気シリーズ。今回の「怖い絵展」は、本の刊行10周年を記念して、その中から約80点の西洋絵画・版画を展示している。

もともとの『怖い絵』ファンがいるとしても、なぜこれほど話題になっているのだろうか。人気の理由を探ってみた!

前提知識がなくても楽しめる。絵画に「怖い」というコンセプトを掛け合わせ、知的なエンタメに昇華

画像は「怖い絵展」オフィシャルホームページのスクリーンショット

絵画展って知的で憧れを感じる部分もあるけど、前提知識がないとどう楽しめばいいのかわからなくてハードルが高い…と思う人も多いのでは? ブームにくわしい放送作家のT氏は、「怖い絵展」の人気をこう分析する。

「『怖い絵』というわかりやすいコンセプトが、絵画鑑賞を“知的なエンターテイメント”に昇華させていると思います。いくら知的でもおもしろくないと行く気にはならないし、ただわかりやすいエンタメを楽しむだけでも、自己肯定感や達成感みたいなものが薄い。知的なカルチャーと感情に訴えるエンタメ、両者のいいとこ取りをしたのがこの『怖い絵展』なのではないでしょうか」

一見美しい絵画だが、解説されると怖い…!「読んで楽しむ」発見感が最大の特徴

この「怖い絵展」のコンセプトは、「その闇を知ったとき、名画が違う顔を見せる」。

絵画の横には「中野京子's eye」という解説パネルが設置されており、作品の背景や着目点が書かれている。実際に訪れた人のSNSを見ると「一見美しい絵なんだけど、解説を読んではじめて怖く見えた」「音声ガイドを聞いてから絵を見るとゾッとした」などという声が多い。

また、館内では女優の吉田羊が解説ナレーションをしている音声ガイド(利用料は550円)を聞くこともでき、それがより一層絵の怖さを増幅させる。

まさに“読んで楽しむ”絵画。この「発見感」こそが、「怖い絵展」の最大の特徴といえるだろう。

「行かないと怖さがわからない」から、SNSを通じた集客効果が高い。連日の行列も人気に拍車をかけた

この「解説されてはじめて怖さがわかる」という特徴が、SNS拡散からの集客効果を最大化している。

SNSには作品の写真が数多くシェアされているが、絵だけを見ても何が怖いのかわからない。その説明や背景を知るために、直接美術展に足を運びたくなってしまうという流れになっているのだ。

結果、美術ファンだけでなく10~20代の若者を中心にSNSで話題となり、なんと平日で120分待ち、土日には150分待ちにもなることも…。その行列の写真がまたSNSに投稿されることによって、加速度的に注目が広がっていった。

そんな「怖い絵展」の開催は12月17日まで。ただし、平日であっても開展前から行列ができているとのことなので、デートで訪れる際は十分に注意したい…。

〈取材・文=新R25編集部〉

ビジネスパーソンインタビュー

【在留外国人377万人】毎年10%増加中。日本人ファーストでは現役世代の生活は守れない?【Judge25 在留外国人はこれ以上受け入れるべき?制限すべき? 前半】

新R25編集部

【新番組】「使えないとそろそろヤバい…」と焦る岸谷蘭丸が、26歳で大学特任准教授を務めるusutakuさんから学んだAIとの“ツウ”な付き合い方【“ツウ”な話】

新R25編集部

なぜ“つまらない人”になってしまうのか。 凡庸を抜け出せた人だけが実践する『ズレる勇気』と逆転習慣

新R25編集部

【勉強した意味あった?】『ビリギャル』の坪田先生が考える、AI時代にも勉強が大事な納得の理由がこちら

新R25編集部

「選びたい人がいない…」地獄の小選挙区を変えるには?くじ引き制度というまさかの解決策とは?【Judge25 議員定数削減していいの? 後編】

新R25編集部

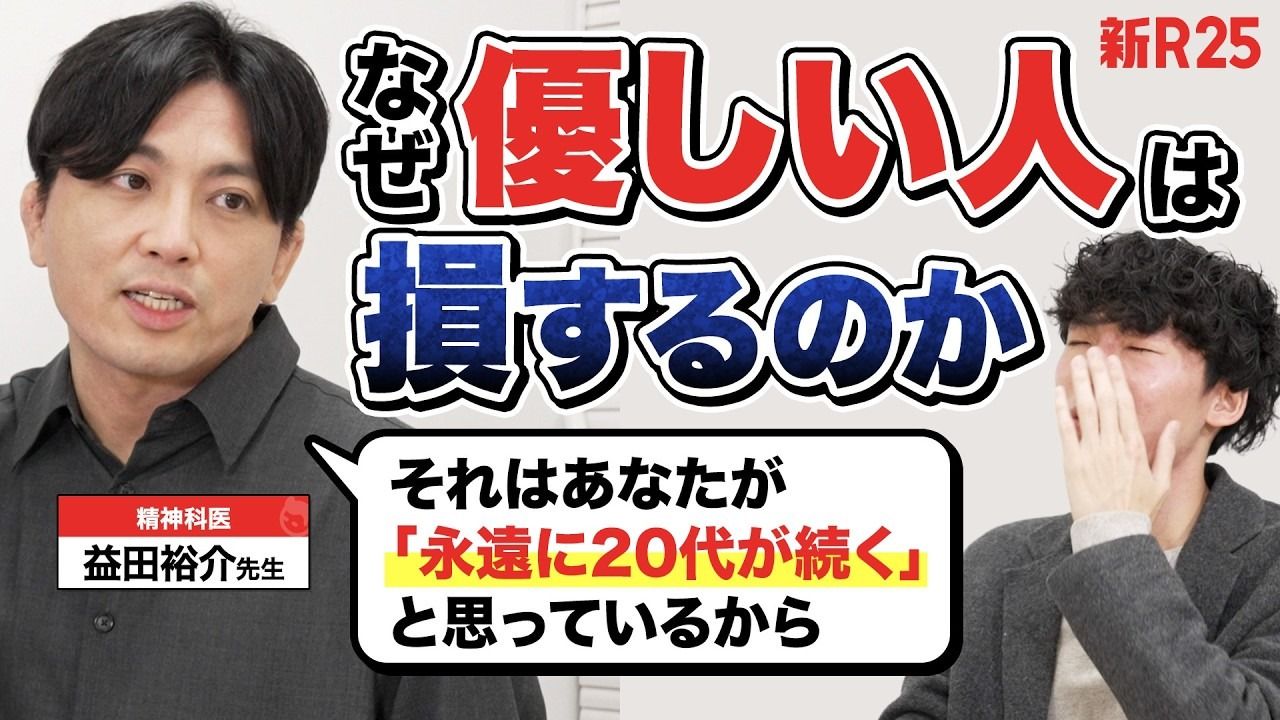

「その優しさ、ただの思い込みです」精神科医・益田裕介先生に聞く”優しさが報われない人”が無意識でやっていること

新R25編集部