ビジネスパーソンインタビュー

ビジネスパーソンインタビュー「AIの美女画像にも、本の要約にもピンと来なくて乗れない」

【仕事なくなる?そんなにすごい?】“AIがずっとしっくりこない”悩みへのけんすうさんの回答が超ハラオチ

新R25編集部

「複雑なはずのビジパの悩みを、単純化して取材していた」 「本質的じゃない悩みをでっちあげていた」

という反省のうえ、「個人のリアルな悩みにひもづいた取材」を改めてしていくことを方針とした新R25編集部。

今回も、編集部のウダウダ企画会議からスタートします。テーマは「AI」…!

渡辺

最近社内でも、AIについての話を聞くことが増えましたけど…

正直、ワクワクしてる人と、ピンと来てない人と二極化してますよね。

俺とか天野さん、うっすら「嫌だな」と思ってる側じゃないですか。

天野

まあそうかも…。最近仕事してて、作業っぽいことをしてるときに「これってAIにもできる仕事だな」って思っちゃうことがあるんですよ。

「俺、いまAIに代替されることに時間を費やしている…」って。

渡辺

俺はまだそこまでは思ってないな…

やっぱり俺らの仕事は、比較的AIに代替されないんじゃないかって思ってる。

天野

でも、この前ニュースで、電通がコピーライターの思考を学習させたAIを発表してて。

「クリエイティビティのある仕事をしているから俺たちは大丈夫」っていうのも果たしてそうか?と思っちゃうんですよね…

渡辺

でも、まだ「代替される」とかリアルには思わないけどな。

人間のややこしさが出てるようなクリエイティブとか、組織とかの領域なら大丈夫なんじゃないかな。自分は「安全圏」にいると思ってますけど。

天野

安全圏って怖い。映画でも「俺は大丈夫だ」って言ってる人は真っ先に殺されますからね。

「アメリカでは、○人の人がAIに仕事を奪われた」とかいうニュースもあるじゃないですか。

渡辺

でも、ここ日本だしなあ。

天野

甘(あめ)え~~~…!

渡辺

ぶっちゃっけ、俺らみたいにAIに関してしっくり来てない族は多いと思う。

ほんとにヤバいなら、俺らのレベルまで降りてきて「ヤバいよ」って教えてくれよって思いますね。

AIを扱いまくっているけんすうさんに聞いてみます。

天野

けんすうさん、よろしくお願いします。

けんすうさんは事業でもけっこうド真ん中でAIを扱ってるので“ナメてんじゃないよ”と思われるかもしれませんが…

【けんすう】起業家。学生時代から匿名掲示板「ミルクカフェ」の設立など活動を開始。リクルートを経てハウツーサイト「nanapi」を立ち上げ。現在はアル株式会社代表取締役としてNFTやAIといった新しいテクノロジーを活用し、クリエイティブ活動を加速させるさまざまな事業を展開中

けんすうさん

思わないですね~~。

実際、本当に怖いですよね。AIで仕事がなくなるかもしれないって。

天野

まず聞きたいんですが、「クリエイティブや意思決定みたいな仕事はAIに代替されないから大丈夫」っていう話と「いや、それすら代替されるから危機感を持て」みたいな話があったときに、けんすうさんはどちらの論を支持しますか?

けんすうさん

それで言うと、クリエイティブな仕事ってAIとの相性がめちゃくちゃ良いんです。

数学のように論理的に正解を出すことは苦手なんですけど、アイデアを大量に出すことは得意。

なので、クリエイティブな仕事は代替される率が高い領域と考えたほうがいいと思います。

天野

そうなのか…

けんすうさん

たとえば、『新R25』の記事タイトルをつくるならAIに1万通りつくってもらうべき。

そのなかから編集長が“これが一番バズる”っていうセンスや直感で選ぶっていうのがいいでしょうね。

天野

それ、「選ぶ側は最終的には人間だから大丈夫」と思いきや、その意思決定もAIができちゃうんじゃないかと思うんですよ。

編集長の直感より精度の高い“これがいい”をできるようになるんじゃないの?って…

そうなったら「編集長がセンスあるから選べる」っていう仕事も代替されるんじゃないかと思うんですが…

けんすうさん

うーん、あと1~2年は人間がやれると思いますけどね。

天野

い、1~2年…!!

じゃあやっぱり代替されるじゃん。人間…

けんすうさん

ただ、企業の重要なキャッチコピーとかになるともう少し人間が絡む要素が大きくて。

たとえば銀行のキャッチコピーをAIにつくらせると、まずは標準的な「信頼と絆のなんとか銀行」みたいなのをつくってきます。

いま、みずほ銀行では「誰だって、新しい一歩の前ではふるえてるんだ」というGOさんがつくったコピーが使われてますが、これは「銀行は新しいチャレンジを応援する団体だよ」というコンセプトをつくって共感を生むっていうプロの仕事ですよね。

根っこのコンセプトをつくる部分はやはりまだAIでは代替できないと思います。

天野

なるほど…

カギは“性格がいい”こと。「AIに代替されている人は、それに気づけない」

けんすうさん

僕、天野さんのことめちゃくちゃ優秀だと思ってて。ずっと上からものを言いたくなる雰囲気の人じゃないですか。

“誰が来ても説教されるっぽいポジションにいられる”って、すごいことですよ。

これは、褒められてるのか…?

天野

ありがとうございます…

とはいえ自分も、AIに代替される瀬戸際にいるんじゃないかと思ってるんですが。

けんすうさん

いやいや。今日の取材、たぶん僕は天野さん以外の知らない人だったら受けてないと思います。

AIによって、いろんな仕事で一定のアウトプットが出されるようになった結果、世の中の人は「仲がいい人」とか「好きな人」だけと仕事するようになっていくはずなんですね。

天野

「人脈あったもん勝ち」みたいになるのかな? それもちょっと怖いですね…

けんすうさん

AIが普及することによって、仕事における人脈と性格のよさがすごく大事になると思います。

「実力はあるけど性格が悪いライター」とかに仕事を頼まなくなる。

“ベテランでコミュニケーションが難しい人よりは、同世代同士で仕事をしよう”という流れにもなるでしょうね。

天野

歳取ることがより怖くなる気がしますね…

「それもありますし…」

けんすうさん

僕、メンバーが作ってくる資料の修正とかフィードバックが得意で、よくしていたんですね。でも、みんなが資料作成にAIを活用するようになって、指摘する部分がなくなっちゃったんです。

“メンバーとコミュニケーションして仲良くなる”とかに時間を使うようになりました。

人間関係がよくなると、結果として生産性が上がるんですよね。

天野

リーダーとしても、仕事の技術が不要になってくるのかな…。マネジメントの領域で、「スキルで引っ張る」タイプと「人当たりのよさで引っ張る」タイプがあるじゃないですか。

前者の“無愛想だけど能力があるからリスペクトされてる”という人は、マネジメントも難しくなるんですかね?

けんすうさん

難しくなると思います。

仕事で100点が出せることでリスペクトされてた人は、新卒が仕事で40点しか出せないからリスペクトされてたわけですよね。

AIによって新卒が80点を出せるようになると、そこの差がなくなっちゃうので。

天野

でも、“今から人当たりのいい人になろう”って難しいなと思うんですが…

けんすうさん

難しいですよねえ。

最近、翻訳家の人で「AIによって翻訳の仕事がめっちゃなくなった」って言ってる人と「めっちゃ増えてる」って言ってる人がいて。

「めっちゃ増えてる」人は、いい人なのでたくさん仕事が来て、AIをフル活用して納品にかかる時間が半分になってたりするんです。

面白いのは、2人ともこの差を「自分の人間性によるもの」って認知できてないことです。

天野

「AIのせいで仕事が減ってる」って言ってる人は自分が嫌われてるから減ってるだけってことですか…

仕事のスキルとかよりも“嫌われてないか”っていう精神の部分に入ってきちゃって、より怖い気持ちになりますね…

AIしっくりこない族のウダウダ①「最近よく見る“AIっぽい美女”に違和感があります」

天野

もうひとつ大きなテーマとして、直感的に「AIの波に乗りたいと思えない」って思ってて。

たとえばネットで「AIっぽい美女」の画像が流れてくるじゃないですか。ぱっと見かわいいけど、なんか違和感がある。

けんすうさんがそういった分野でも「面白い」って思えてる理由はどこにあるんですかね?

けんすうさん

「新しい道具がないとできない表現」が出てくるのが面白いと思ってるんですよねえ。

最近、生成AIで「コーラと人間をいかに自然に融合させるか」っていう動画を作ってたんですよ。ただ、コーラと人間ってあんまり融合しないんですね。

なんでそんなことしようとすんねん

けんすうさん

いろいろ試した結果、「髪の長い女性がトランポリンでジャンプした空中でコーラを頭にかけて、髪の毛と溶け合うのが一番自然とコーラと人間が融合する」。

すごくないですか??

天野

(何が?)

えーっと…今まで、コーラのCMとかでCGで合成してつくってた…みたいな映像とは違うと?

けんすうさん

つくれてたかもしれないけど、CGでつくるコストが500万円ですって言われたら、ジョークでもつくらないじゃないですか。

でも、生成AIだったらコストがかからないので僕は遊びでつくれた。

AIがないと生まれなかった動画だし、「トランポリンでジャンプさせるとコーラと人間は融合しやすい」って気付けたのは、たぶん世界で僕が初なんじゃないかと思うんです。

わかりやすい例で言うと、ファミコンとかのテレビゲームがない時代には『ドラクエ』みたいな表現は生まれなかったんです。ファミコンが生まれたから、それに合わせて新しいエンターテインメントの発想が生まれたわけですよね。

天野

あー…たしかに。

けんすうさん

さっき天野さんが言ってた「AIっぽい美女に違和感がある」っていうのは、“既存の表現の置き換え”にすぎないからなんですよね。

けんすうさん

たとえば、「肖像画っぽい写真を撮る」ってあまり意味がないじゃないですか。

肖像画と写真は全然別のものなのに、頑張って再現しても「なんかこれ肖像画っぽくないね」と言われちゃう。どれだけやっても違和感が出るんですよ。

画像生成AIとか動画生成AIでイラストレーターさんのイラストをそれっぽく再現する…とかは、最近よく叩かれてますけど、やっぱり価値がないんですよ。

天野

既存の表現の模倣はあまり意味がないってことか…

“リアル系野球ゲーム”が出てきたときに、なぜか二頭身の『パワプロ』のほうがリアルに見えるな…と思ってたのを思い出しました。

けんすうさん

技術に由来した、新しい表現が出てくるから意味があるのに、既存と同じようなものをつくろうとしても、あんまり意味がないみたいなことだと思います。

天野

『新R25』でもAIを一部導入しようと試みていて、記事をつくらせて「なんかちょっと違う」みたいなことを繰り返してたんですけど、今のお話だと、使いどころが違う感じがしてきました…

けんすうさん

「既存のプロセスの一部を生成AIに置き換えよう」とすると、ほぼうまくいかないんですよ。「今のほうがいいよね…」となってしまう。

たとえば、AIで記事化しやすいようなインタビューをする…とか、制作プロセス自体を全部変えるという発想になったほうがいいと思います。

もしくは、全然違ったビジネスができるんじゃないか?という発想をするとか。

ここたぶんめちゃくちゃ大事だ

けんすうさん

電子書籍が出はじめたときに、「紙をめくる感覚がほしい」っていう声があって、「紙をめくってるようなインターフェイス」が開発されたりしたんです。

でも、それだとどこまで行っても「紙」ではないから、違和感が出るに決まってる。

天野

紙をめくる「シャッ」って音が出るとか…

けんすうさん

ほぼ意味ないけど、やりがちですよね。

それよりは、たとえば「目が悪い人や老眼の人のために、文字のサイズをすぐ変えられる」とかのほうが、明確に電子書籍のメリットが発揮できる。

そういう、まったく別物の新しい発想を考えるほうがいいなと思います。

AIしっくりこない族のウダウダ②「“本を要約してくれる”ってそこまで重要ですか?」

天野

あと、けんすうさんがAIの使い方として「本を要約してくれる」とnoteに書かれてて。

たしかに、とは思いつつ…小説だったらそれを要約してあらすじを早く理解するってそこまで意味はなさそうだなと思ったんですよ。ビジネス書でも、読みながら思考することに意味があるのかなって思ってて。

“要約をインプットできるからすごく価値がある”みたいな話に、まだそこまでピンと来てないんですが…

けんすうさん

ああ~。要約だと思ってると「ただの要約じゃん」となるんですけど、もっといろんな活用ができるんです。

たとえば、現代の経済問題を解説している本を要約して「本の内容を、マルクスだたらどう解決するか? 議論させてみてください」とか。

自己啓発本でも「IT企業のメディア部門で働いてるんですけど、それに合わせると、ここってどう解説できますか?」とか。

難解な論文を「小学生でも理解できるようにしてください」とか。

天野

なるほど…それで芯を食った内容がアウトプットされる?

けんすうさん

そうです。「単にあらすじ要約されてもしょうがないよね」みたいなのは、多分ほとんどAIを使っていない人の意見でしょうね。

…そんな言い方しなくてもいいのにねえ。

じゃあしないでくださいよ

天野

「経済の本を読んでマルクスと議論させる」とか、かなり“思考を発展させるセンス”がいると思うんです。

けんすうさんは面白がれるけど、誰でもできるわけじゃなさそうだなと。

けんすうさん

思考プロセスを発展させたり、横展開させたりする指示を出すって、今でも会議とかでできる人はできてるんですよ。

部下とかに「この思考を展開してアウトプットしてくれ」っていう説明がうまい人は、AIを使ってそのままどんどんアウトプットを高められる。

逆に、「いい感じのキャッチコピーたくさん持ってきて」みたいな指示をしてた人は、もともとあいまいな思考しかできてなかったのをまわりがサポートしてくれてただけ。どんどん厳しくなると思います。

天野

さっきのお話だと、対人的な人当たりのよさやコミュニケーションが問われることになると。一方で、抽象と具体を行き来する思考能力や言語化能力も必要になってきそうですね…

AIしっくりこない族のウダウダ③「まわりが“この波に乗るしかない!”って言ってると怯んでしまう」

天野

ここまで説明してもらってアレなんですけど…SNSとかで「今、AIの波に乗らないなんてありえない!」みたいにさかんに言われてると、ちょっと怯んでしまうところがあって…

けんすうさん

めっちゃ気持ちわかるんですけど…乗っかったほうがいいと思います。

「ブログ」が出たときも、SNSが出たときも、「掲示板」に慣れていた我々はすごいうがった見方をしてたんですよ。

「ブログて!」って言ってました。

「日記サイトのほうが面白い」と言ってたそうです

けんすうさん

iPhoneが出てきたときも、「やりたい世界観は分かるけどねえ…」ってみんな言ってました。

昔は、アプリストアとかサードパーティーアプリがなかったんで、めっちゃ画質の悪い「写真」とかしか使えなかった。

天野

その先の世界が見えてなかったと…

けんすうさん

見えてなかったですね~。ひろゆきさんも「すぐ飽きるオモチャ」って言ってたし、山田進太郎さんもすごくポジティブな予測として「日本市場の3%ぐらいはシェアを取るだろう」ってブログに書いてました。あれだけの未来が見えている人たちが…

「ケータイサービスがあくまで主流のままで、当面は一部の層への普及(年間150万台)に留まる。数年後にはiPhoneが機能としては追いつく、ただすでにあるコンテンツ側の経済圏を崩すことができないので、ニッチのままで推移する。シェアは3%=300万台まではいく」

けんすうさん

「日本人の女性はネイルしてるからタッチパネルはムリだ」とか「ストラップを付けられないのはありえない」とか、みんなそれっぽいことを言ってたんですけど“今思えば”ですよねえ。

同じように、今AIに興味があって触ってる人も、触ってない人も、まだまだ“見えてない”はずなんです。

なので、今の時点で理解している優位性もあんまりないし、すぐにもっともっと使いやすくなる。『新R25』を精度高く50言語に翻訳してくれるSaaSのAIツールが出て「月1000円です」とかになって、普通に導入する…という世の中になるかもしれませんね。

天野

それを聞くと、乗り遅れる・乗り遅れないですらないのかな…

けんすうさん

ですらない可能性ありますね~。

IPhoneやインターネットの波も、乗り遅れた人も乗り遅れなかった人もいるけど、今や差はないですよね。どんな人でも、当たり前にインターネットを使ってる。

「AIの波に乗れない」という悩み自体が、10年後に見たらめっちゃ面白い可能性がありますね。

天野

たしかに。このコンテンツも貴重な面白遺産になってるかもしれません。

けんすうさん

AIの情報をめちゃくちゃ追ってキャッチアップしつづけるか、2~3年無視して成熟してから乗るか…

両方アリだと思いましたね。

放置してても全然大丈夫かもしれない。今、焦って大変な思いでキャッチアップしたけど、“ほぼ無駄だった”っていう可能性もめっちゃあるので。

天野

そういうことなんですね。…よかった~!

けんすうさん

楽しく人当たりよく、人にいいことをするっていうのがいいと思います。

と、言いつつ最新AI活用法についてもいろいろ教えてくれました

すごーく漠然と抱いていた“AIへのモヤモヤ”。

✓クリエイティブな仕事はむしろ代替されやすい

✓“性格がいい人”に仕事が集まるようになる

✓AIを「既存の置き換え」に使うのはあまり意味がない

✓間違いなく次の時代の主流になるが、今ムリして乗ることにすら意味がないかもしれない

という、けんすうさんの丁寧な言語化によって、「しっくりこない族」なりには解像度を上げることができました。

とりあえずは、「人柄がいい人」でいつづける努力をしながら、AIによる新しい表現やコンテンツを模索したいと思います。

皆さんは、どう考えましたか?

〈取材・文=天野俊吉(@amanop)〉

ビジネスパーソンインタビュー

【在留外国人377万人】毎年10%増加中。日本人ファーストでは現役世代の生活は守れない?【Judge25 在留外国人はこれ以上受け入れるべき?制限すべき? 前半】

新R25編集部

【新番組】「使えないとそろそろヤバい…」と焦る岸谷蘭丸が、26歳で大学特任准教授を務めるusutakuさんから学んだAIとの“ツウ”な付き合い方【“ツウ”な話】

新R25編集部

なぜ“つまらない人”になってしまうのか。 凡庸を抜け出せた人だけが実践する『ズレる勇気』と逆転習慣

新R25編集部

【勉強した意味あった?】『ビリギャル』の坪田先生が考える、AI時代にも勉強が大事な納得の理由がこちら

新R25編集部

「選びたい人がいない…」地獄の小選挙区を変えるには?くじ引き制度というまさかの解決策とは?【Judge25 議員定数削減していいの? 後編】

新R25編集部

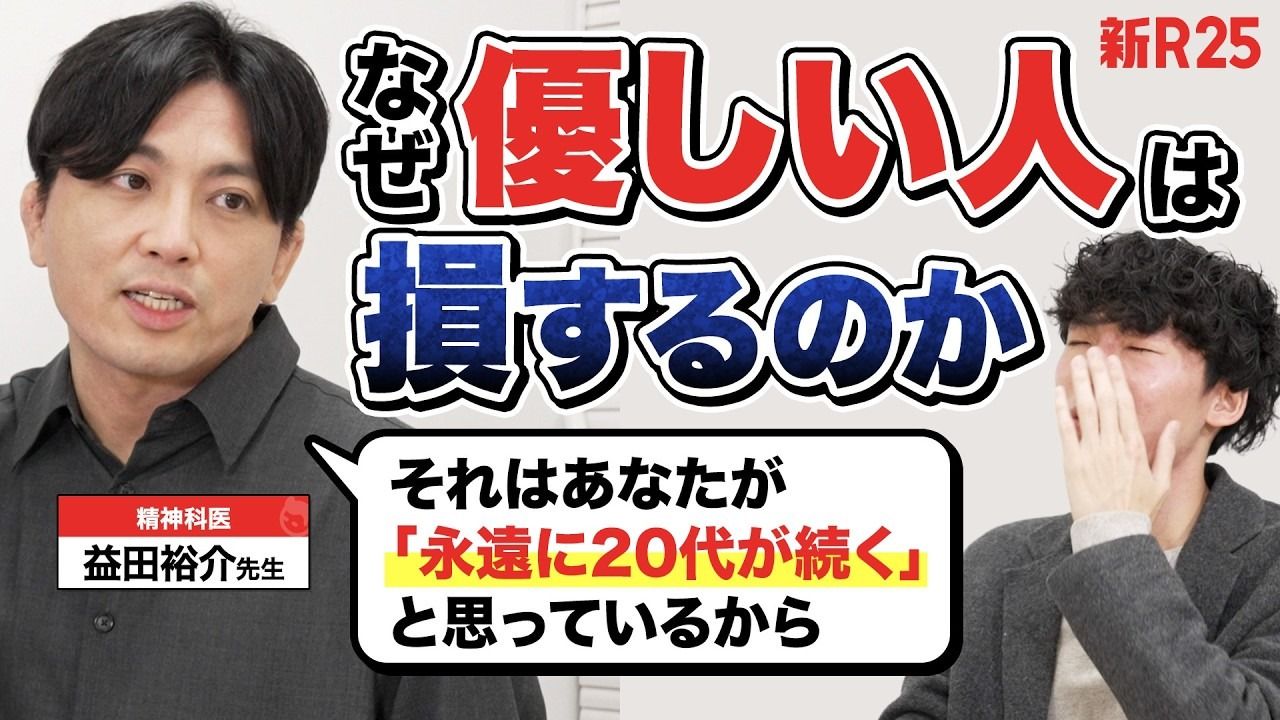

「その優しさ、ただの思い込みです」精神科医・益田裕介先生に聞く”優しさが報われない人”が無意識でやっていること

新R25編集部