ビジネスパーソンインタビュー

ビジネスパーソンインタビュー

本橋亜土 著『ありふれた言葉が武器になる 伝え方の法則』より

これがコミュニケーションの極意。『しゃべくり007』の元ディレクターが教える「言葉の転換術」

新R25編集部

ミーティングや商談がオンラインでおこなわれるようになった今、これまで以上に“伝える”力が求められます。

しかし、画面越しだと相手の顔がよく見えないことから、オンラインでのコミュニケーションに苦手意識を持ってしまう人も多いのではないでしょうか。

そんな方におすすめなのが、『嵐にしやがれ』『しゃべくり007』など人気番組のディレクターとして、視聴者を引きつける伝え方を磨いていた本橋 亜土さんの著書『ありふれた言葉が武器になる 伝え方の法則』。

「話がうまい人、説得力のある説明ができる人は、素晴らしい才能やセンスを備えているのではありません。

その差は、『伝え方の勝ちパターン』を知っているか、知らないかの違いなのです」

テレビ番組も実践している「伝え方の勝ちパターン」を同書から一部抜粋してお届けします。

世の中は「良いもの」であふれてるわけがない!

この20年間、私は情報番組だけでなく、バラエティー番組でもたくさんの店を取材してきましたが、その全てが「業界一」の「非の打ち所がない」お店・商品だったのでしょうか?

答えは明確。

そんなことありません。

皆無だったとは言いませんが、その数は極端に少なかったというのが印象です。

でも、思い出してみてください。番組の中で「この店はイマイチで…」 「ちょっと微妙なんです、ここの商品は…」なんて言っていません。

番組で紹介されている店は「この世で最高の店」とは言っていないものの、「最高の店」のように映っていますよね?

しかも、嘘は一切ついていません。

情報番組、バラエティー番組などジャンルにかかわらず、テレビで紹介された商品やサービスはバカ売れし、お店に行列ができます。

その裏には、やはり「伝え方の法則」が存在しています。

その手法が、「言い換え」を駆使することです。

短所を長所に言い換える。

一見短所に思える要素も、視点を変えれば嘘をつくことなく「長所」として打ち出すことができます。

そのテクニックがこちら!

「長短言い換え」の法則

読んで字のごとく、短所を長所に言い換えるということです。

どんなふうに言い換えればいいのか。

たとえば、こんなのはどうでしょうか?

『ありふれた言葉が武器になる』【例1】

その店は売り上げも低く、広いテナントを借りられない。

単純に「狭い店内」。

番組では…

「こぢんまりとして、アットホームなお店ですね!」と紹介。

【例2】

料理人を雇うことができず、年老いた奥さんが厨房に入っている。

単純に「資金力に乏しい小規模店」。

番組では…

「おふくろの味!」と紹介。

どれもよく聞くフレーズでよね。

テレビでは、このようなお決まりのフレーズ(確立された演出法)を駆使して嘘をつかずに、ポジティブな情報を発信するわけです。

これらの言いまわし、聞いていて悪い気がしないですよね?

ここがポイントです。

一緒にいて「いいな」と思う人、「この人なんだか嫌だな」と不快感を伴う人、 世の中には両者とも存在しますが、その判断基準の1つは、「ネガティブな発言が多い人」と「ポジティブな発言が多い人」の違いではないでしょうか。

ここで言う、「ネガティブ」「ポジティブ」とは、他人や自分、物事を悪く言うか、良いところを探して前向きな発言をするかということです。

コミュニケーションには相手が存在します。

当然相手には感情があり、ひとたび話に不快感を覚えると、感情のシャッターを閉ざしてしまい、その話を「つまらないもの」「聞く価値のないもの」と判断してしまいます。

結果、相手の記憶に残らない話になってしまうのです。

相手を不快にさせない =「悪く」言わない。これもコミュニケーションの鉄則です。

相手が不快になることは致命的な事態につながります。

悪口を言うのはもってのほかですが、謙遜が行きすぎて「私なんて…」と自分を卑下することが多い人も注意が必要です。

これは伝え方の法則というより、人付き合い・コミュニケーションの極意と言うほうがうまく当てはまるかもしれません。

言い換えができないときは 「当たり前」で切り抜ける

ここまで、「言い換え」のテクニックについてお伝えしてきました。

ただ、そんなに都合よく全てが言い換えられるわけはありません。

でも、あきらめる必要はありません。

ここでは、タレントが食レポをするときや情報番組のナレーションを作る際、ピンチを切り抜けるために使われているテクニックを紹介しましょう。

名づけて「当たり前」の法則。

自慢できるところがない場合は、焦らず「当たり前のこと」を探して、それを褒めればいいのです。

たとえば、グルメ番組で食レポを行う際、出された料理にあまり特徴がなかったとします。

牛肉を使った煮込み料理なのですが、見た目も味も超普通…。

そんなとき、嘘をつかずに、どうやって魅力的にレポートすればいいのでしょうか。

答えは…、「当たり前のこと」に立ち返る。

牛肉を使ったメニューなら、当然牛肉の味がしますよね。

そこを前面に打ち出すのです。

たとえば

「肉本来の味がしっかり味わえる絶品牛肉料理」

なんだか美味しそうな料理に感じませんか?

でもよく考えれば当たり前ですよね、牛肉なんだから。

これは、広告や雑誌の記事でもよく見かける表現です。

あえて当たり前のことに立ち返り、自信を持って打ち出す。

あとは、その当たり前のことを、「イチ押しポイント」にして、魅力をグーンと引き上げればいいだけです。

これを使えば、インスタの写真につける、気の利いた一文も簡単に作れるようになります。

また、競合に比べ機能の少ない家電製品をプレゼンしなければならないときは、「基本性能」に立ち返りました。

デザイン性が高いわけでもなく、広さも普通の住宅をPRする際は、「住み心地」を徹底的に追求しました。

よく考えてみれば、家電製品が基本性能を大切にしたり、住宅メーカーが動線や間取りなどを工夫したりして住み心地を追求するのは当然です。

ライバル会社も同じような努力をしていることでしょう。

でも、こうやって自信満々に「当たり前」を強調することで、情報を魅力的に伝えることができるようになるのです。

言葉のダイレクト感は超重要

あなたは、普段の会話や文章を書く際にこんな表現を使っていませんか?

○○という話

○○などを経て

○○とかがいいと思う

○○の後にくる線を引いた部分、実は余計な言葉であることが多いのです。

過去にご自身で書いた資料やメール、SNSの投稿を見てみてください。

おそらく、無意識に使っているはずです。

これらは、言葉をぼんやりさせ、表現を弱くしてしまう不必要ワード!

もちろん、これらの言葉が必要な場合も多々あります。

しかし、思い切って取ってみると、内容にまったく影響を与えない場合のほうが多いのです。

「言い切り口調」を意識するだけで、まわりの人と差別化できるとも考えられます。

つまり、使う言葉に「ダイレクト感」を持たせることです。

「ダイレクト感って何?」と思った人もいらっしゃることでしょう。

簡単に言えば、余計な言葉をつけず、よりシンプルに伝えることです。

例を挙げてみます。

①本書が伝えるのは、 オンライン会議の伝わり方が弱まるという点を解決する演出法。

②本書が伝えるのは、 オンライン会議の伝わり方が弱まる点を解決する演出法。

いかがでしょうか?

①よりも②のほうが、何が解決されるのかがダイレクトに伝わってきます。

私たちは、普段の話し言葉でも、「という」「っていう」をはじめとする不必要ワードを多用しています。

普段の会話を録音する機会はなかなかありませんが、 未編集のインタビュー映像を見ると、驚くほど多く使われているのです。

以前、『しゃべくり007』(日本テレビ)のディレクターをしていたとき、こんなやりとりがありました。

その日、私はタレントのSHELLYさんがブレイクしたてのころの「恥ずかしいVTR」を発掘し、本人に見せる企画のナレーションを書いていました。

そのとき、私が書いたナレーションは次の通りです。

その時、SHELLYの取った行動が、視聴者の誤解をまねくという事態に…。

その一部始終、ご覧ください。

プレビュー(チェック)の際、先輩ディレクターからこんな指摘を受けました。

「余計な言葉が入っているからフワッとしてしまう」。

そして、こんなふうに直してくれました。

その時、SHELLYの取った行動が、視聴者の誤解をまねく!

その一部始終、ご覧ください。

尺は短くなり、伝わり方に「ダイレクト感」が増し、言っていることがより強くなった印象を受けます。

これは、普段のコミュニケーションでもまったく同じことが言えます。

短く、インパクトのある文章で「いいね」を獲得したい、印象に残る履歴書を書きたい、限られた打ち合わせ時間内にクロージングをかけなければいけない …。

そのためには、余計なひと言を極限まで排除して「ダイレクト感」を演出する必要があります。

明日から使える、聞かせる会話術

『ありふれた言葉が武器になる』では、「テレビの長い歴史の中で磨きつづけられている伝え方」「“相手に気づかれることなく”伝えたいことを確実に刻み込むテクニック」がわかりやすく紹介されています。

オンライン化が進んだ今だからこそ、改めて「伝え方」を学んでみてはいかがでしょう。

ビジネスパーソンインタビュー

自己肯定より効くのは、"自己否定を味方につける"こと。髭男爵・山田ルイ53世さん流「憧れ癖」をやめる考え方

NEW

新R25編集部

【ミエルTV】危機感を大きな可能性に。テレビCMを“Web広告化”させた3社の共闘【AJA×ソニーマーケティング×日本テレビ(前編)】

NEW

新R25編集部

Sponsored

田中渓「こうなったらすぐに発信を辞める」やまと「コムドットの企画はお粗末」トップを走り続ける2人の“発信の流儀”

新R25編集部

「お金の不安は習慣で消せる」統計のプロ、サトマイさん流“お金のコントロール術”

新R25編集部

「朝起きて“運動したい”と思う日はない。でも...」全く異なる舞台で成功した田中渓&コムドットやまとが“命を燃やし続ける”理由

新R25編集部

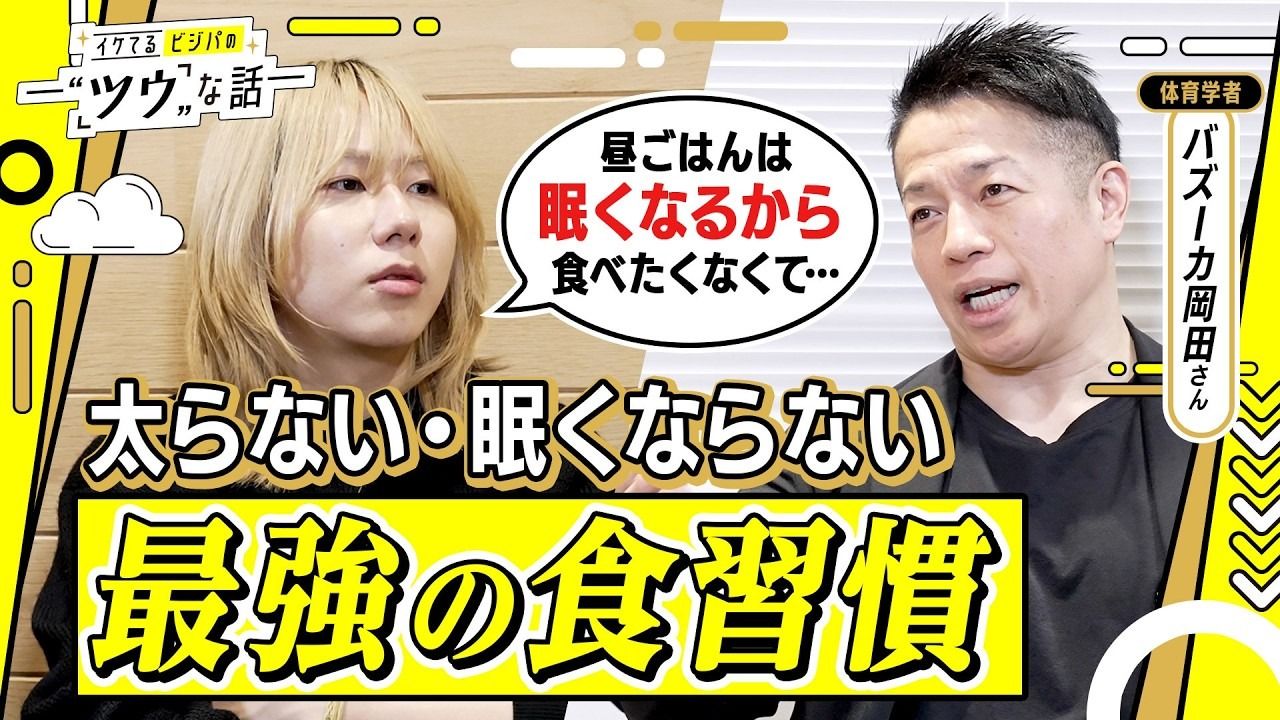

「昼食後は眠いし、会食三昧で太っちゃって…」と悩む岸谷蘭丸にバズーカ岡田さんが授けた、眠くならない・太らない"最強の食習慣"

新R25編集部