ビジネスパーソンインタビュー

ビジネスパーソンインタビュー

素人参加番組からスターダムにのし上がった2人

「保毛尾田保毛男」騒動、そして番組終了…とんねるずの“受け取られ方”の変遷をたどる

新R25編集部

9月に放送された『とんねるずのみなさんのおかげでした』(フジテレビ)のなかで、石橋貴明演じる「保毛尾田保毛男(ほもおだほもお)」が登場し、これがネットを中心に炎上。過去の番組では人気キャラだったが、2017年の現代では「LGBTへの配慮が足りない」と批判されたのだ。

また6月には、おぎやはぎの小木博明が同番組の収録中に骨折したことが判明。これらが直接的な原因になったかどうかは不明だが、30年以上続いた『みなさんのおかげでした』は来年3月で終了すると報じられた。

最近は眉をひそめられることも多い「とんねるず」。ボクらからすると物心ついたときから“大御所”だけど、そもそも2人は、「素人参加番組」から出てきたタレントだとか…。彼らの歩みを振り返りつつ、その評価の変遷を追ってみたい!

常識を壊すことが“面白さ”だった80年代。「むちゃくちゃやる」が好意的にとらえられていた

1980年代、「新人類」という言葉が流行語に。辞書によれば「従来とは異なる価値観や感性をもつ若い世代を、新しく発見された人種のようにいう語」とのこと。当時は旧来のしきたりを破壊することが“オモシロイ”とされたといわれる。そんな「新人類」の代表格がとんねるずだった。

テレビの公開収録で興奮した観客たちと殴り合いをしたことや、1984年には、石橋貴明が歌番組で、カメラにつかみかかって機材を破壊してしまったこともあった。これらは当時、好意的に受け取られたのだという。

「約1500万円のカメラは修理不能になり廃棄されることになってしまった。しかし、この 事件は、逆にとんねるずの『何でもあり』なイメージを確立する結果になった。彼らの“暴走”は若者を中心に熱狂的に支持され、常に“暴走”を期待されるようになっていった。だから、スタッフ側からも“暴走”を望まれるようになった」(戸部田誠〈てれびのスキマ〉『1989年のテレビっ子』双葉社より)

『みなさんのおかげです』が生まれるきっかけとなったエピソードも“むちゃくちゃ”だ。

「ちょうど25ぐらいのときですよ。フジテレビの社長の部屋に石橋貴明が勝手に入っていって、“ゴールデンタイムの番組やらせてください”って言ったのは。社長もズカズカ来た青年を見て“おう、視聴率何%取る?” “30です” “じゃあやらせてやる”って」(『R25』2013年12月19日号・木梨憲武インタビュー)

『ねるとん』に『野猿』…“素人を輝かせる”独自のスキルが当時のテレビにハマっていた

衣装、大道具など裏方スタッフで結成された「野猿」

芸人の師匠についたことがないとんねるずの芸風には、いい意味で“型”がなかった。ボケとツッコミが分かれていないスタイルも珍しかったが、なかでも彼らの代名詞となったのは、“素人いじり”や“内輪ネタ”だ。

1987年から放送された『ねるとん紅鯨団』(フジテレビ)ではお見合いパーティーに集まった素人男女をイジり倒し、超人気番組に。また、1998年には『とんねるずのみなさんのおかげでした』スタッフたちと音楽グループ「野猿」を結成。裏方スタッフを全面に押し出すのもお家芸となった。

秋元康が企画した『夕やけニャンニャン』(フジテレビ)で、女子高生が集まったアイドルグループ「おニャン子クラブ」が人気となったこの時代。“素人をイジって輝かせる”という彼らのスキルは当時のテレビのトレンドにハマっていたといえそうだ。

これらの要素が相まって、カリスマ的人気を獲得したとんねるずの番組は超高視聴率を記録。89年には、『みなさんのおかげでした』が視聴率で民放1位を獲得した。

不評の理由は「コンプラ意識の高まり」にくわえ、とんねるずの「暴走」の意味合いが変質したこと

時代の寵児だったとんねるずは、なぜ最近不評なのか?

ひとつはもちろん、80年代に比べてテレビ界が「コンプライアンス」を気にするようになり、視聴者もパワハラ・セクハラ的なネタに対し嫌悪感を覚えるようになったこと。

さらに、昔とは彼らの立場が変わってしまったことが影響しているという考察もある。

「とんねるずがいつのまにか本物のスターに成り上がっていく道のりは、間違いなく一種の『革命』だった。(中略)ところが、その後、状況は変わってしまった。とんねるずが成功して本物のスターになってしまったことで、彼らが偉そうにすることの意味が変質してしまったのだ」(AERAdot.『「保毛尾田保毛男」論争 とんねるず流の時代遅れ』より)

権威となったとんねるずによる素人イジりなどの内輪ノリは、もはや“革命”ではなくなり、ポジティブに受け取られる側面を大きく失ってしまったのかもしれない。

昔からのファンにとっては“変わらない”こともひとつの魅力。しかし、競争が激しいエンタメ業界のなかで生き残りつづけるには、時代や価値観の変化にアジャストしていかなければいけない、というのもまた現実のようだ。

〈文=天野俊吉(新R25編集部)〉

ビジネスパーソンインタビュー

【壮大】「彼とセックスレス…」作家・岩井志麻子さんに相談したら"エロが文明を育てた話"にまで発展

新R25編集部

「英語もうAIでよくない?」って言ったら、未来予測のプロに完全論破されました

新R25編集部

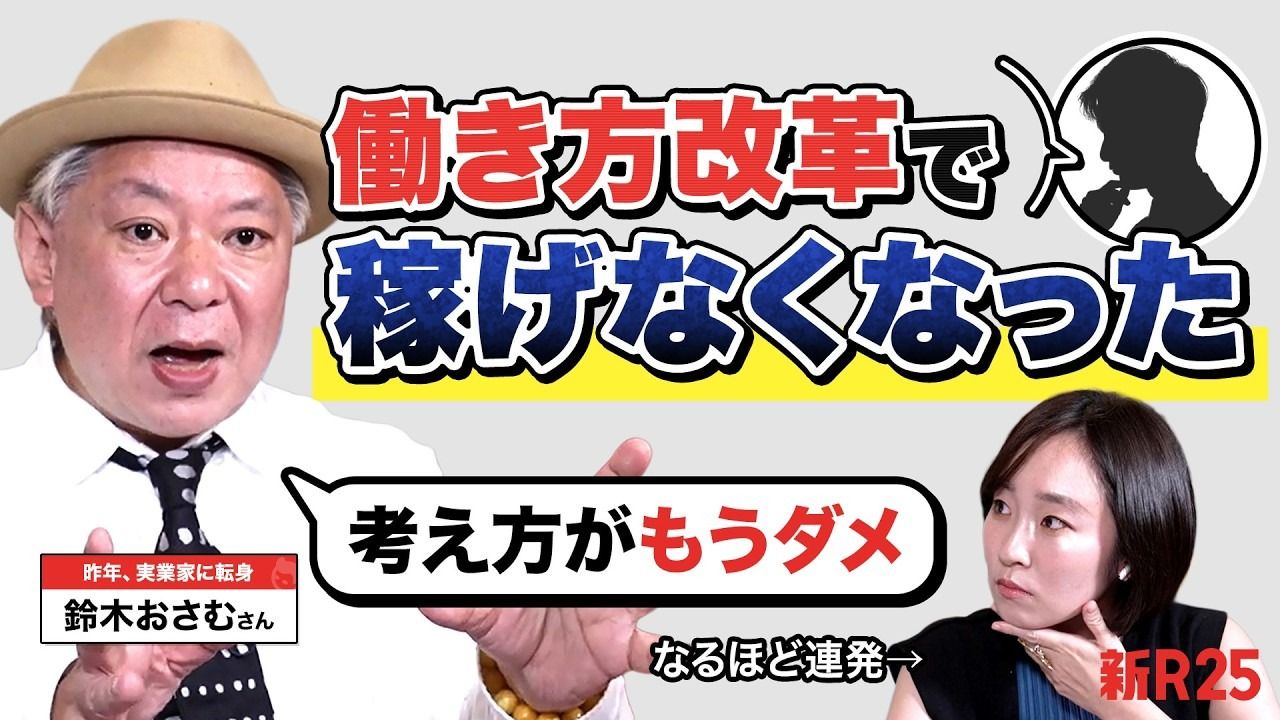

「残業規制で収入減。転職?起業?でも家族いるし…」リスク取れない40代相談者に鈴木おさむが直言

新R25編集部

「雰囲気最悪」な組織のピンチ…役職なくてどう乗り越える? 人材育成の一流・李英俊さんのコーチングがガチすぎた

新R25編集部

「会社が倒産しそう… 他でやれる自信も、信用も、お金もない」身動きが取れない相談者の悩みに箕輪厚介×成田修造が全力回答

新R25編集部

「ここで止まれてよかった。だって...」燃え尽きた社会人3年目に鈴木祐さんが見せた"最悪の未来"

新R25編集部