企業インタビュー

企業インタビュー

想像を超えた妄想へ——住職・林さんに聞く“人を動かす原動力”の生み出し方

連載「“はたらくWell-being”を考えよう」

新R25編集部

リモートワークの浸透などと相まって、「はたらき方改革」が世間の潮流となって久しい昨今。

現場ではたらくビジネスパーソンのなかには、「本気で仕事に打ち込もうと思ったらはたらき方改革なんて無理」「自分らしいはたらき方なんて難しい」と感じている人もいるはず。

そこで、パーソルグループとのコラボでお送りする本連載「“はたらくWell-being”を考えよう」ではモヤモヤを感じているあなたへ「令和の新しいはたらき方」を提案していきます。

本連載では、学校法人角川ドワンゴ学園が運営するN高グループ生徒会のN高グループ新聞実行委員に参加してもらい、「N/S高生“はたらくWell-being”を考える」と題した新企画として、N/S高生が“はたらくWell-being”を体現している人や応援している人、あるいは組織を取材し、高校生の視点からこれからの「幸せ」について考えます。

今回は、「平時を楽しみ有事に備える」という考えのもと、地域社会と連携しながら防災・減災の意識向上に取り組む「日本笑顔プロジェクト」代表・林映寿さんに、活動のきっかけや考え方について、現役N高グループ生の関谷風羽がお伺いしました。

長野県小布施町の真言宗豊山派・浄光寺の副住職。僧侶としての寺院活動だけではなく、災害支援活動や防災啓発活動を通して、地域への貢献をしている。また、アーバンスポーツ「スラックライン」の普及活動や、全国大会の開催にも力を入れて取り組んでいる

“笑顔”から始まった、ほんとうの支援のかたち。「日本笑顔プロジェクト」の原点とは

関谷

本日はよろしくお願いします。

まずはじめに、「日本笑顔プロジェクト」を立ち上げられた背景や、林さんがこれまで行った活動について教えてください。

林さん

「日本笑顔プロジェクト」をつくったのは、2011年の東日本大震災がきっかけです。

当時は、ボランティアの経験がなかったので、自分が被災地に行って何かできるということはまったく考えていなかったんです。

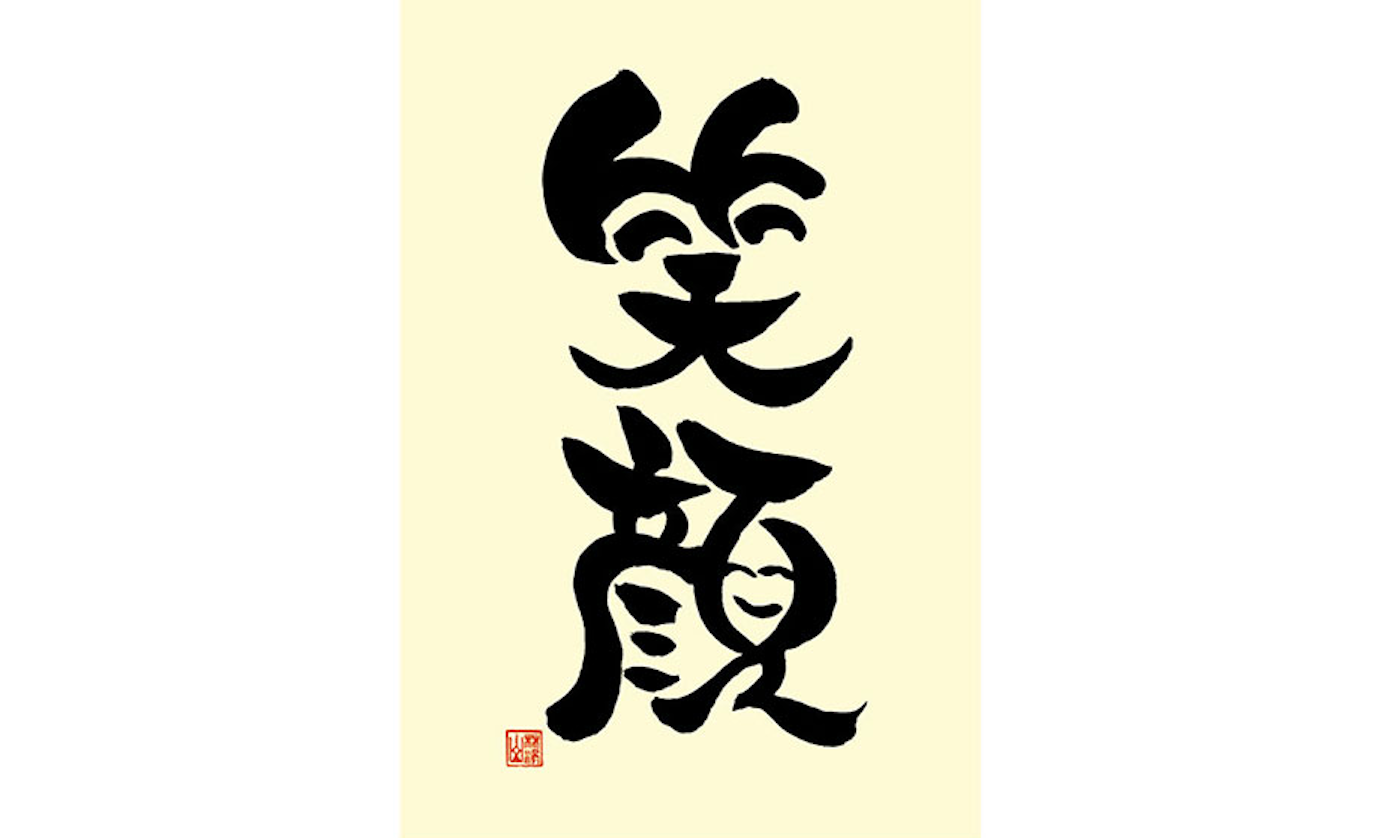

ただ僕は寺子屋活動をしているなかで、筆遊びという筆を持って楽しく字を書く教室をやっていたので、「笑顔」という字を書いて自分の思いを託しました。

止めや払いなど関係なく、書きました。みんなが悲しんだ後、復興の一歩として笑顔になっていくことがすごく重要なことだと思ったんです。いつの日か、その笑顔が東北につながればいいなと。

その文字を、「みんなで笑顔になろうよ」「この字はもうフリー素材として提供するので皆さんどうぞご自由に拡散してください。」とSNSで配布しました。

それが数日後、思った以上にバズったんです。とある商店街では、それを印刷してお店の窓に貼ってくれて、商店街中がこの笑顔の字で埋め尽くされていました。

それを見て、「笑顔って、今までは当たり前だったんだな」と実感しましたね。3月11日以前までは、別にこの豊かな日本で笑顔になるというのは大した重要なキーワードでもなかったです。普通だったことが一夜にして普通じゃなくなったんだなとあらためて痛感しました。

SNSで配布した画像

林さん

その後、SNSで更に「この笑顔のプロジェクトいいじゃん、みんなで盛り上げよう!」という流れになったんです。

当時はとくに何かプロジェクトをやるつもりもなかったけど、そのときに気づいたんです。みんな何かをしたいと思ってたけど、何もできなかったんだなと。募金をしても、そのお金がどういう風に被災地に届くかもわからないし、間接的でした。

関谷

そこからどのような活動をされたんですか?

林さん

その後、僕は知り合いと被災地に行くことになりました。避難所に行ったときに、家も流されて家族ともまだ会えなくて、勉強道具やおもちゃとかすべて流されてしまった子どもたちに会いました。子どもたちは遊ぶこともできず、好きな食べ物を食べることもできず、お菓子を食べることもできず、勉強道具もない状態でした。

支援物資としておもちゃや文房具はたくさん届いているのに、仕分けするリソースがないから子どもたちの手に渡っていなかったんです。食料や生活用品、医療用品といった緊急支援物資のほうが優先順位が高いので、仕分けのリソースはそちらに割かなくてはいけない状況で。

じゃあどうすればいいのかなと思い、知り合いの方に聞いてみました。その際、手渡しすることを勧められ、学校を紹介していただきました。

教頭先生にこの名刺を出したときに、「林さんはこういうのびのびとした自由な字を、ご自身で書かれているんですか?」と聞かれまして。寺子屋の教室でやっているという話をしたら、「子どもたちへの学習支援として授業でやってもらえませんか?」と言われたんです。

お渡しした名刺がこちらだそう

林さん

それならばと思い、物資の支援も含め、学習支援を行うことを決めました。そして毎月のように宮城県の女川町へ通い、仲間を集めて学習支援を行いました。

ほかにも泥の掻き出しや、泥だらけになってしまった写真の洗浄など、さまざまな活動を2年間にわたり続けたのが、東日本での取り組みです。

活動の名前を“笑顔プロジェクト”にした以上、物資を届けることや各種支援はもちろん大切ですが、一番大事なのは“笑顔を届けること”だと考えていました。笑顔を届けようとしている私たち自身が笑顔でなかったら、それは本末転倒ですから。

そんななかで、「林さんの話を聞いて、東北の支援をしたいと思ったのですが、私も一緒に行ってもいいですか?」というように、共感してくれる方が次々と増えていったんです。

常識を超えて夢を描け。前例を壊すのは“妄想のチカラ”

関谷

求められるがままに、どんどん活動を広げていったんですね。

新しいことに挑戦するとき、不安になったり、行動が億劫になったりしてしまう方に、林さんからアドバイスはありますか?

林さん

大人は「できない理由」を並べるプロなんですよね。「前例がない」とか「時間がない」「お金がない」など、とにかくできない理由をいくらでも並べられるようになってしまっている。大人は、「だからできないんです」と言いがちなんですよ。でもその「できない」というのは、本当はそこまで心が動いていないからだと思います。

何かをやろうと思ったときに、まず頭のなかでイメージしますよね。僕はそのイメージの度合いがすごく重要だと思っています。イメージとは感覚で言うと、「想像」なんですよ。イメージ、つまり想像することは、多分誰もができることなんです。

たとえば、「自分の夢や将来を想像してみて」と言われたときに、誰でもある程度はできますよね。でも、この「想像」だけでは、人は動かないんです。

関谷

わかる気がします…

林さん

じゃあ、どうしたらいいんだろう? 僕が心がけているのは、想像以上のこと、つまり「妄想」なんです。「妄想」という言葉を辞書で調べるとそこまでいい意味ではないかもしれませんが、僕が言いたいのは、「人があまり思いつかないレベルの想像」のこと。

人間は「妄想」レベルにならないとワクワクしないんですよ。「想像」レベルだと、「うーん、どうしようかな」「まあ明日でいいか」ってなっちゃう。でも「妄想」レベルまでいくと、「もう、いても立ってもいられない!」となるんです。

だから僕は、常に「自分の魂が動くようなレベルの妄想」を考えています。そして、自分が動けていないと感じるときは、「あ、俺はまだ“想像”レベルなんだな。だっせぇな」と思うんです。

動けないこと自体は、別に悪いことじゃない。ただまだ「動く次元」に達していないだけなんです。その「動く次元」に達していないまま無理やり動いても、その熱は人には伝わりません。人に伝わらないとどうなるかというと、「自分はやってるのに、協力者が得られない」「自分は頑張ってるのに、うまくいかない」という、負の連鎖が生まれてしまうんです。

でも、それって実は当たり前。だってそういう“次元”なんだから。

でも逆に、その次元がとんでもないからこそ、協力者が1人増えるだけで世界が変わる。「それなら、こういうかたちで協力できますよ」っていう新しい展開が生まれるんです。

熱心にアドバイスをお話しされる林さん

資格だけじゃ終わらせない。「練習できる場所」をビジネスとして実現

関谷

壮大な妄想があるからこその「笑顔プロジェクト」なんですね。

林さんの活動はボランティア活動ではなく、ビジネスとして成立させていますよね。どうやって成立させたのか、その裏側についてもぜひ伺いたいです。

林さん

2019年に大雨により千曲川が決壊して、自分が住んでいる場所が被災地になりました。「重機を扱える資格のある方、来てください!」「使っていない重機があったら貸してください!」と呼びかけたところ、たくさん集まったのですが、重機の資格保有者の大半が、資格は持っているけど実際に運転したことのないペーパードライバーだったんです。資格を取れる場所は日本全国にあるんですが、練習ができる場所がほとんどないということを知りました。

そこで、自由にトレーニングできる文化や環境をつくろうと考え、そのなかで、定額課金制でトレーニングができたらいいよねという発想に至りました。というのも、一般の人が重機の資格を取ったとしても、自分で練習しようと思ったら重機を買うか借りるかしないといけないし、練習できる場所を確保するのもかなりハードルが高いんです。

だったら、そうした場所を整備して提供すれば、きっと需要があるはずだと考えました。

関谷

実際、どういうかたちで提供されたんですか?

林さん

「防災パーク」のなかにトレーニングスペースを設けて、定額制のサブスクで利用できるようにしたんです。

料金は、月額1,000円から15,000円までの5段階。この料金は「日本の防災活動プロジェクトへの基金」という名目も兼ねていて、たとえば1,000円の方は基本的に寄付(基金)としての位置づけです。3,000円から15,000円の方には、支払った金額に応じてトレーニング枠を提供するという仕組みにしています。

こうして「寄付」と「トレーニングの機会提供」を両立したサブスクの仕組みができたんです。

関谷

自分の都合に合わせてプランを選べるのはいいですね!

林さん

サブスクなので、毎月このくらいの金額で、東京からでも通いやすいように設定しています。6カ月までは繰り越しができるので、たとえば年に2回、お店のスイーツを食べたり、温泉に入ったりしながら“掘りっぱなし”に来てもらう、というイメージで、ちょっとハードルを下げたかたちで参加してもらえるようにしています。

毎月来る人もいれば、2カ月に1回の人も、6カ月に1回の人もいますね。今後、重機の資格を取得できるように検定方式にして、検定法人として運営する予定です。

たとえば「自分は今2級」「自分は3級だからもっと頑張りたい」といったモチベーションにつながりますし、実際に災害が起きたときには、その人たちのレベルに応じて、「あなたは2級だからこの現場でこの作業を担当してください」と、現場ごとのマッチングができる仕組みにしています。事故や怪我を防ぐためにも、こうしたレベル分けが重要になります。

関谷

なるほど。需要をうまくつかんで仕組み化することで、ビジネスとして成立させているんですね。

防災パークのトレーニングスペースで指導を受ける参加者

「続かなくても、それは失敗じゃない」林さんが語る“挑戦の本質”

関谷

最後に、この記事を読む方に向けて、ひと言メッセージをお願いできますか?

林さん

抽象的なんですけど、今って「夢がない」とか「やりたいことがない」っていう人が多いじゃないですか。でも実際には、将来に対する漠然とした夢ってみんなあると思うんです。

いろいろな夢があっていいと思います。むしろ、どれにするか悩んでいる時間がもったいない。

結果的にそこに行かなくてもいい。やってみたからこそ、次につながる道も見える。

だからこそ、「興味を持ったらとにかく飛び込んでみよう」というのが、僕からのメッセージです。

飛び込んでみたけど続かなかったこともたくさんあります。でも、飛び込んでみたからこそ、できるようになったこともたくさんあります。とにかく「一歩足を踏み出してみよう」、そして「やめたっていいんだよ」そういうメッセージを伝えたいですね。

9月14日に長野県小布施町で開催された第3回「Slackline World Cup Japan 2025 – FULLCOMBO」の様子

〈取材・執筆=関谷 風羽〉

新着

Interview

広告も、映像も、ブランド体験も。「DO/AI」が提案する“企業のAIクリエイティブ活用”

NEW

新R25編集部

正解がない“子育てのいま”をリアルに映し出す…ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』始動

新R25編集部

ハイクラスな恋の駆け引きが勃発! 刺激のMAX値を超えてくる『ラブパワーキングダム』シーズン2

新R25編集部

修行ゼロで始めたラーメン屋が「安心」を得るまで—300万円の赤字を乗り越えてつかんだ、“はたらくWell-being”

新R25編集部

ノー対策→4カ月で難関大の総合型選抜対策をクリア!400名以上の合格者を生む対策塾の“3つの秘策”

新R25編集部

「ヒト・ファースト」の本質とは。ヒトにとことん向き合う覚悟が築く“はたらくWell-being”

新R25編集部