企業インタビュー

企業インタビュー

中高生と共創し、次世代のIT教育と学びの在り方を革新に導く “はたらく Well-being”

連載「“はたらくWell-being”を考えよう」

新R25編集部

リモートワークの浸透などと相まって、「はたらき方改革」が世間の潮流となって久しい昨今。

現場ではたらくビジネスパーソンのなかには、「本気で仕事に打ち込もうと思ったらはたらき方改革なんて無理」「自分らしいはたらき方なんて難しい」と感じている人もいるはず。

そこで、パーソルグループとのコラボでお送りする本連載「“はたらくWell-being”を考えよう」ではモヤモヤを感じているあなたへ「令和の新しいはたらき方」を提案していきます。

本連載では、学校法人角川ドワンゴ学園が運営するN高グループ生徒会のN/S高新聞実行委員に参加してもらい、「N/S高生“はたらくWell-being”を考える」と題した新企画として、N/S高生が“はたらくWell-being”を体現している人や応援している人、あるいは組織を取材し、高校生の視点からこれからの「幸せ」について考えます。

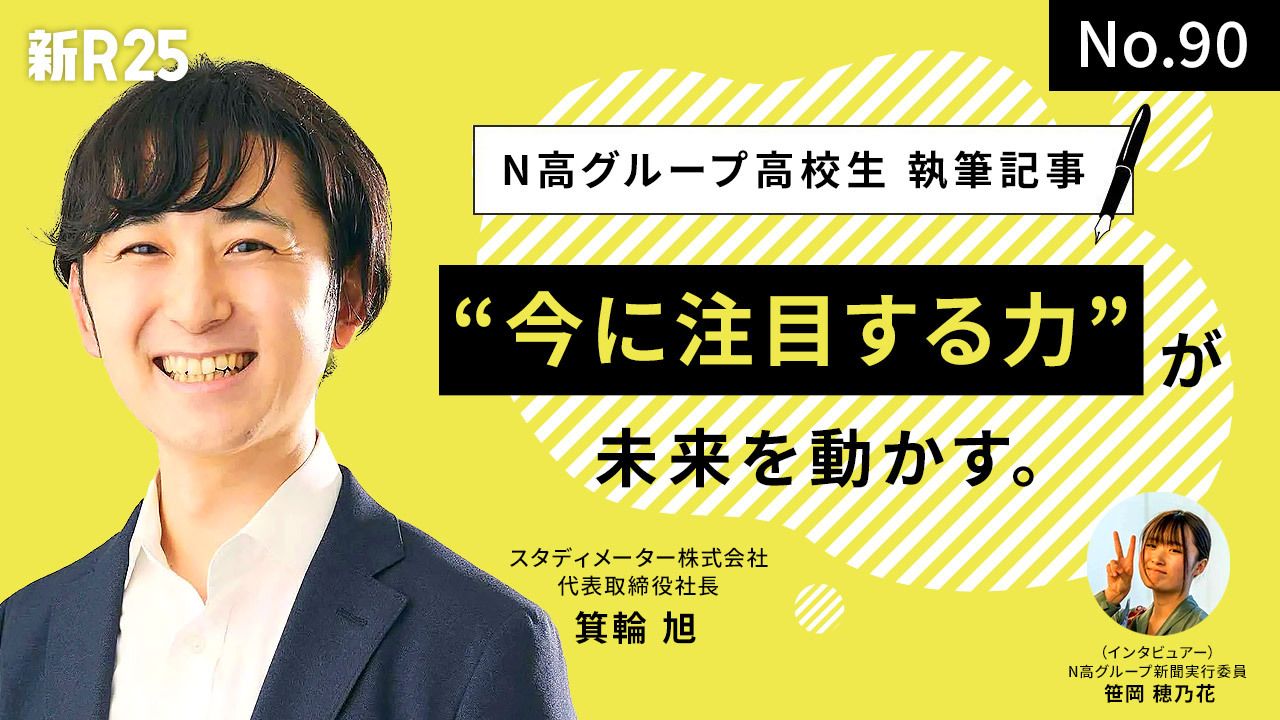

今回ご紹介するのは、「挑戦する人の背中を押したい」という思いから、DX人材育成支援や学生との共創活動を展開するスタディメーター株式会社の代表取締役・箕輪旭(みのわあさひ)さんです。

スタディメーターでは、企業向けに動画教材やDX研修を提供する一方で、高校生・大学生が中心となってサービス開発に挑戦するプロジェクト「First off Projects」も運営しています。

IT業界での効率化を仕事にしながら、同時に学生への投資にも力を注ぐ箕輪さん。今を効率よく進めることと、未来に向けてじっくり育てること。そのバランスの取り方について、現役N/S高生の笹岡が伺いました。

※本記事の内容は取材当時(2025年3月)の情報です

1987年生まれ。大学卒業後、アクセンチュア株式会社に入社し、様々な企業のIT活用を支援。コンサルティング業務を行うなかでIT人材育成の重要性を感じ、2018年より、オンライン学習プラットフォーム「Udemy」にて、若手社会人に向けたIT講座の提供を開始。非エンジニア向けのわかりやすく実践的なIT講座がベストセラーとなり、これまでに20万人以上を指導。さらに若い世代にも活動の幅を広げるため、2020年にスタディメーター株式会社を創業。「挑戦したくなる世界」の実現を目指して、新しい一歩を踏み出したい人のサポートに取り組んでいる

エンジニア以外の方にもITを身近にする

笹岡

最初にスタディメーター株式会社が行っている「DX人材育成支援」事業について教えてください。

箕輪さん

会社としてメインで行っている事業です。日本でデジタルトランスフォーメーション*という言葉が注目され始めたのは2018年ごろですが、私が会社を立ち上げたのは2020年です。

そこからずっと企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する事業をしています。

具体的には、Udemyでの動画配信や、企業ごとに依頼される法人研修動画の制作などを行っています。また、最近では企業内で開催されるDXコンテストの企画・運営支援や、DX教育にかんするオンラインワークショップの開催なども行っています。

*企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

※経済産業省 デジタルガバナンス・コードより(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc.html)

笹岡

このDX人材育成支援事業を、なぜ始めようと思ったのですか?

箕輪さん

もともと、私はIT系のコンサルタントとして、企業のIT導入を支援する仕事をしていました。

そのなかで感じていたのが「ITを学ぶコンテンツが世の中に少ない」という課題でした。

ある打ち合わせのとき、クライアントの方が「ITってどうやって勉強したらいいんですか? 世の中にあるITの講座のほとんどがプログラミングばかりだけど、自分はエンジニアになりたいわけじゃないんです。」と言っていたんです。そのとき、自信を持って勧められる教材が何もなかったんですよね。

そこで「エンジニアじゃない人向けのITの講座をつくろう」と思い立ったのが、この事業の始まりです。

ビジネスパーソン向けの大型イベント「リスキリングDAYS 大人の学び場」でライブ講演を行う箕輪さん

笹岡

なるほど。独立前の会社員時代からクライアントの仕事をしているなかで課題や困りごとを聞いていたんですね。

箕輪さん

そうですね。あとは、やっぱり時代の流れもあると思います。当時、コンサルの仕事をしながら、IT技術が特別視されることに違和感があったんです。

自分で勉強すればできるようなことでも、私が教えるだけですごく喜んでもらえる。もちろん、それ自体はありがたいことなんですが、みんながITを使いこなせる世界のほうがもっと面白いと思い、独立しました。

大学生/高校生との共同活動「First off Projects」

笹岡

DX事業のほかに、大学生・高校生との共創活動も行っていると伺いました。どのようなことをしているか教えてください。

箕輪さん

「First off Projects “ファーストオフプロジェクツ”」という名前で、学生15人ほどのチームを運用し、共創活動をしています。基本的に私が事務作業や雑務を担い、できるだけ学生にはクリエイティブな仕事をしてもらう体制です。

「First off Projects」は、「やりたいことに合わせて仕事をつくる」スタイルのインターンシップです。一般的には、ポジションがあってそこに人を割り当てる形が多いと思いますが、「First off Projects」はその逆です。学生一人ひとりの「やりたいこと」に合わせて新しいポジションやプロジェクトが生まれていくんです。

現在在籍している最年少は高校1年生で、最年長は大学院生です。年齢も専門も幅広いメンバーが集まっていますが、最近はとくに高校生の参加が増えています。

First off Projectsでは各種展示会への参加もしている

笹岡

「First off Projects」はいつごろからなぜ始まったのですか?

箕輪さん

始まったのは2022年ですね。私自身にも、起業して完全に教える立場になってから、「知識がどんどん古くなっていってしまう」という危機感がありました。つねに新しい技術やサービスに触れて、自分自身がトレンドと接していたいと思っていたんです。

最初は自分で企画を考えてサービスをつくっていたのですが、なかなか面白いものができなかったんです。そんなときに、当時アルバイトとしてスタディメーターで働いていた大学生に「何かつくりたいものはない?」と聞いて生まれたのが、数学学習サービス『ラクシマス』でした。

箕輪さん

その学生は理系の東大生で、数学が得意なほうです。でも「数学なんて好きな人だけが勉強すればいいけど、テストのために頑張らないといけないんですよ。」という考えで、いかに効率的にいい点数をとるかを重視していました。

そんな考えで開発した『ラクシマス』は、単元を選ぶと東大生が厳選した 10 問が出てきて、それに正解できれば「明日のテストで 70点が取れる」というサービスです。「ラクシマスで合格できれば明日のテストは大丈夫」という学生ならではの自由な発想が面白くて、とても刺激になりました。

この体験がきっかけで、研究活動の場として学生との共創活動を広げることにしたんです。

笹岡

面白い発想ですね(笑)。高校生・大学生の皆さんとはどのように出会っているのでしょうか?

箕輪さん

ラクシマスをつくった大学生とは、「うちの子を鍛えてくれませんか?」と仕事仲間が娘さんを紹介してくれて出会いました。

ほかの学生さんたちとは、高校生向けインターン紹介をしている会社を通して出会いました。最近では、ありがたいことにWebサイト経由の自然流入でインターンシップの応募が増えてきましたね。

AI or 人間が担うべき仕事とは

笹岡

DX人材育成支援の事業をしている箕輪さんが感じた、AIによる効率化で得たよいことは何ですか?

箕輪さん

一番は、仕事を増やせたことですね。以前はリソースの問題で断っていた仕事も、AIのおかげで受注できるようになりました。とくに動画制作のスピードが大幅に向上したので、対応できる案件数が増えました。

逆に、AIがあることで仕事を受け過ぎてしまって、AI導入前よりも忙しくなったというのも正直なところです(笑)。

世の中では「AIで仕事がなくなる」と言われますが、私の場合は「AIで仕事が増えた」という感覚のほうが強いです。

笹岡

確かに、AIが担う部分があるからこそ、人間はそれをマネジメントする側にシフトしていきますよね。

箕輪さん

まさにそうです。AIができることで仕事の幅が広がって、つい仕事を受けすぎてしまうくらいです。

もう一つよかったと思う点は、プログラミング未経験でもAIを活用することで、しっかりとしたサービスを世の中に出せるようになったことです。

「First off Projects」で、プログラミング未経験の学生がChatGPTを使っていくつもサービスをつくっているので、それを肌で実感しています。

笹岡

仕事の幅も量も増えていくメリットがあるのですね。では、箕輪さんは実際にどんなAIを使われていますか?

箕輪さん

一番使っているのは、やっぱりChatGPTですね。会社ではチームプラン、個人ではProプランを契約しています。とくにProプランにある「ディープリサーチ」機能が便利で、特定のテーマについてリサーチを依頼すると、関連する30以上のWebサイトを自動で調べて要約してくれるんです。

もう一つよく使っているのが、Googleの「NotebookLM」です。これはPDF資料をアップロードすると、その内容に基づいて質問に答えてくれるAIで、マニュアルのような大量ページの資料を瞬時に検索・確認できるのが便利です。

笹岡

やっぱりChatGPTがいいんですね。動画や資料作成にもAIを使われていますか?

箕輪さん

いえ、動画や資料制作は手作業で行っています。一度AIに資料制作を任せてみたことがあったのですが、その際、クライアントの方に「これじゃないんです。」と言われてしまいました。

私に発注してくれていた理由は、「箕輪さんのつくる資料がいいから」だったので、AIに任せてしまったことで私の価値が資料からなくなってしまったんです。

そこから、なんでもAIに任せるのではなくて、自分にしかできない部分を見極めて活用するようにしています。

笹岡

なるほど。使い分けが大事なんですね。

箕輪さん

そうですね。たとえば、研修で使うアジェンダや企画案をAIに考えてもらうことはありますが、それを見極めるのは人間の役割だと思っています。

最終的な判断やクリエイティブな作業は、やっぱり人の手でやるべきですね。

笹岡

AIっていろいろありすぎて何から試そうかと悩むのですが、箕輪さんはどうやって見つけて試していますか?

箕輪さん

今はSNSですね。とくに意識しなくても、AIに興味があればインターネットが勝手に情報を届けてくれます。誰かの投稿で「こんなAIがあるよ」というのを見て、気になったら試してみています。実際、すべてのAIは試しきれていないと思いますが、それで十分だと思います。

笹岡

箕輪さんは、2018年より前から先進的なITについて勉強していたそうですが、そのころはどうやって勉強していましたか?

箕輪さん

当時は社内の情報を活用していました。私がいた外資系コンサル会社では、英語で最新のITトレンドを伝えるメールマガジンが定期的に送られてきていました。そのなかに出てくる知らない単語を自分で調べて勉強していましたね。

そうやって勉強を続けていると社内研修で日本人社員にITを教える立場にもなって、退職前の3年ほどは講師を務めていました。そうした経験が、今の活動にもつながっています。

時間制限がないからこそ、効率的な学びができる

笹岡

AIやITの分野に携わりながら、学生に対して時間や労力を注いでいらっしゃいますよね。なぜ学生に投資しているのですか?

箕輪さん

実は、「学生に対して」というのは、そんなに強いこだわりがあるわけじゃないんです。ただ、大人向けの教育をやっていて思うのは、大人の場合は目の前の仕事にすぐに役立つ教育を求められることです。また、学んだことが時代によって使えなくなってしまうことがあります。

一方で、学生にはまだ時間があります。だからこそ、じっくりとスキルを育てていくことができるし、それが将来にわたって活躍する力になると思っています。

私自身は「First off Projects」を「面白いからやっている」という側面もありますが、会社としてはこの教育プロセスが将来的に意味あるものだと証明したいという思いがあります。お金も時間もかけて、焦らずじっくり経験を積むことは、学生にとっても大事なことだと考えています。

笹岡

AIやDXといえば、どうしても「効率的にスキルを身につける」が重視されがちだと思います。そんななか、なぜ箕輪さんは「時間をかける学び」を重視されるようになったのでしょうか?

箕輪さん

これは、実際に短時間のワークショップを通じて感じたものがきっかけです。たとえば、「First off Projects」を始める前には、高校の探究授業でのワークショップなどを行っていたんですが、時間制限があるなかで出てくるアイデアって、どうしても浅くなりがちなんです。

授業の内容も理解はしてもらえます。けれど、その後の行動変容まではなかなか至らないと感じたんです。

だからこそ、「First off Projects」ではあえて採用することで時間制限をなくし、「できるまでやる」「考え続ける」ことを大切にしています。そのほうが学びも深まりよい施策が生まれます。

笹岡

なるほど。時間制限のある場で、学びの限界を感じたんですね。

時間をかけて学ぶ大切さを感じた箕輪さんが、成長を効率化するにはどんなことが必要だと思いますか?

箕輪さん

まずは知識ですね。何かを学びたいと思ったとき、まずAIに頼ることで表面的な知識はすぐに手に入ります。本を読んだり、動画を見たりするのもよいですが、最初の入口としてはAIを活用するのが効率的です。

たとえば、プログラミングも仕組みの概要だけ理解していれば、実際のコードを書く部分はAIに任せられる。深い知識がなくてもある程度のことができる今だからこそ、勉強しながらでもモノづくりをどんどん進めるべきだと思います。

笹岡

なるほど。インプットとアウトプットを同時並行で進めるのですね。

箕輪さん

実際に学生と一緒にプロジェクトをやってきて気づいたことがあります。それは、プログラミング未経験者のほうが、経験者よりもサービスの完成が早いということです。理由は簡単で、プログラミング経験者は自分で書こうとするために時間がかかってしまう。一方、未経験者は最初からAIに頼るので、アウトプットのスピードが速いんです。

すべてを自分でやろうとする姿勢が、かえって非効率になる場合もあるんです。AIをどう使いどこまで自分がやるか、そのバランスがこれからの学びや仕事でもとても重要になってくると思います。

笹岡

箕輪さんはどのようなバランスでAIを使っていますか?

箕輪さん

私はがっつりAIに頼っています。プログラミングに関しては、AIに書いてもらうと自分でもだんだんできるようになってきますね。

笹岡

箕輪さんはプログラミングが自分でできるのに、なぜそこでAIに頼れたのですか?

箕輪さん

それはたぶん、私自身が自分のことをエンジニアだと思っていないからだと思います。

自分よりすごいエンジニアの方をたくさん見てきたので、自分程度の技術でエンジニアと名乗るのは違うなと思っていたんです。だからこそ、AIを使ってサービスがつくれるならそれでよいと思えたし、ポジティブに活用できたんだと思います。

笹岡

なるほど。ゴールがエンジニアになることではなく、サービスをつくることだからこそ、AIに頼ることができるんですね。

VUCA時代に必要なのは“今”に集中すること

笹岡

学生に投資するうえで、ワークショップなど限られた時間で知識を与えるよりも、長い時間をかけて土台をつくることが大切だとお話されていました。では、学生にとくに身につけてほしい「土台」とは、どんな力なのでしょうか?

箕輪さん

やっぱり「いろいろやってみること」だと思います。

今はAIのおかげで、昔よりはるかに早く学べるし、簡単にものもつくれる時代です。以前は限られた時間で何を学ぶか厳選しなければならなかったけれど、今は思いついたことをすぐにAIを使って試せる。

だからこそ、「何をやるか迷って動けない」より、「まずはやってみる」。これを繰り返すことが、土台として身につけてほしい大切な力です。

「First off Projects」自体が、その「やってみる力」を育てる場所でありたいと思っています。

笹岡

学生のうちに、働くうえで土台となる姿勢をつくることが大切なんですね。

箕輪さん

そうですね。ほかにも、自分の意見を持って発信することも身につけてほしいですね。

今はAIに聞けばなんでも教えてくれる時代です。つまり、「ただ知っている」だけでは価値がなくなってきています。だから、大切なのは、その知識を使って「自分はどう考えるのか」「どうしたいのか」を考えて、言葉にすることだと思います。

笹岡

発信までが必要なんですね。なぜ考えるだけでは足りないのでしょう?

箕輪さん

自分のなかで考えているだけでは、まわりから見ると「考えていない」のと変わりません。

思考はアウトプットして初めて整理され、深まっていくものですから、必ず発信で終わらせることが大事だと思います。

笹岡

私は、意見を持ってもそれを伝えるのが苦手なんです。そういう人に向けたアドバイスはありますか?

箕輪さん

会社員時代の上司に「アイデアを思いついたら、まず誰かに言え」と言われたことがあります。これは今も私が実践していることです。

相手の反応で、「アリかナシか」が自然と見えてくるし、それによって「もっと考えてみようかな」と判断すればいい。思いついて黙って終わるよりも、まずは言ってみる。それを「仮置き」だと考えれば、気が楽になりますし、自分にとってもいい練習になります。

笹岡

確かに、そのやり方だと自分に保険をかけられて安心して話せますね。

今の時代、AIの登場によって学び方や働き方が大きく変わっていると思います。そんな時代で、とくに若い人たちに向けて、どのように学び、どのように働いてほしいと思いますか?

箕輪さん

最近、新しい時代のキーワードとして「アンラーニング」や「レジリエンス」といった言葉が注目され始めています。

「アンラーニング(Unlearning)」とは、過去の経験や成功体験にとらわれずに、新しい価値観や知識を受け入れていくこと。つまり、「昔はこうだった」といった考えに頼るのではなく、時代の変化にあわせて自分自身をアップデートしていく姿勢です。とくに大人に向けて使われることが多い言葉ですが、これからの若い世代にとっても重要になってくる考え方だと思います。

また、「レジリエンス(Resilience)」は、困難や変化に柔軟に対応する力のこと。たとえば、自分の仕事がAIに取って代わられてしまったときに、どう立ち向かっていくのか。そんな時代の変化のなかで、しなやかに生き抜いていく力が求められているんです。

これまでの時代では、「長期的なビジョン」や「人生100年時代のキャリア設計」が重視されてきました。でも、私は「そうじゃなくてもいい」と思っています。むしろ、何が起こるかわからない時代だからこそ、「今」に注目することが大切なんじゃないかと感じています。

実際に高校生や大学生と接していると、みんなすごく将来のことを考えていて「偉いな」と思うんですけど、そんなに将来って見通せないものなんですよね。

だからこそ、「今、自分は何がしたいのか?」に目を向けて行動することが大切です。それが結果的にアンラーニングにつながり、レジリエンスを高めていくことにもなります。変化の激しい時代を生きる若い世代にこそ、「今に注目する力」を大切にしてほしいと思っています。

<取材・執筆=笹岡 穂乃花・豊元 希歩>

新着

Interview

正解がない“子育てのいま”をリアルに映し出す…ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』始動

NEW

新R25編集部

ハイクラスな恋の駆け引きが勃発! 刺激のMAX値を超えてくる『ラブパワーキングダム』シーズン2

新R25編集部

修行ゼロで始めたラーメン屋が「安心」を得るまで—300万円の赤字を乗り越えてつかんだ、“はたらくWell-being”

新R25編集部

ノー対策→4カ月で難関大の総合型選抜対策をクリア!400名以上の合格者を生む対策塾の“3つの秘策”

新R25編集部

「ヒト・ファースト」の本質とは。ヒトにとことん向き合う覚悟が築く“はたらくWell-being”

新R25編集部

年4回までチェンジOK。内装サブスク「四季 SHI-KI」が“月額1万7,000円〜”を実現できるワケ

新R25編集部