企業インタビュー

企業インタビュー

“はたらくWell-being”には、リーダーシップが鍵となる? 元新聞記者の教育者が伝える、誰でも取得可能なリーダーシップとは

連載「“はたらくWell-being”を考えよう」

新R25編集部

リモートワークの浸透などと相まって、「はたらき方改革」が世間の潮流となって久しい昨今。

現場ではたらくビジネスパーソンのなかには、「本気で仕事に打ち込もうと思ったらはたらき方改革なんて無理」「自分らしいはたらき方なんて難しい」と感じている人もいるはず。

そこで、パーソルグループとのコラボでお送りする本連載「“はたらくWell-being”を考えよう」ではモヤモヤを感じているあなたへ「令和の新しいはたらき方」を提案していきます。

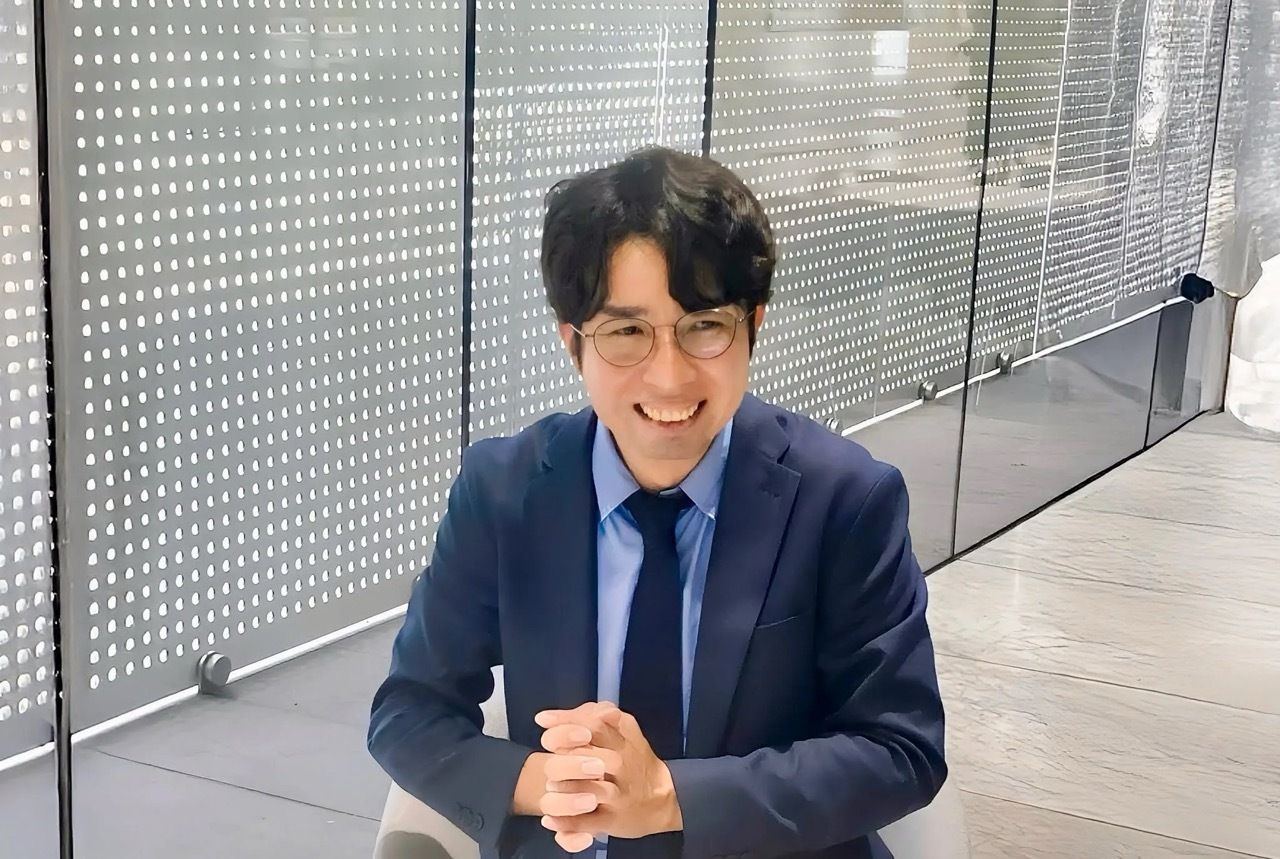

今回紹介するのは、立教大学経営学部兼任講師の辻和洋さんです。新聞記者から、組織開発・人材育成の研究者として転身した異色のキャリアを持つ辻さん。現在は教育者としても活躍し、立教大学の学生に向けてリーダーシップ教育プログラムを行っています。

リーダーシップと聞くと、先頭に立って引っ張るカリスマ性や一部の人が持つ能力をイメージする人も多いかもしれません。しかし辻さん曰く、実は誰もが身につけることができ、キャリアも人間関係もぐっと良くなるスキルとのこと。

そんなリーダーシップを学べる立教大学の「ビジネス・リーダーシップ・プログラム(BLP)」について、そして、辻さんが自身の“はたらくWell-being”を叶えるために一貫してきたキャリア観について聞きました。

1984年京都府生まれ。関西学院大学卒業後、読売新聞社入社。その後、職場の組織マネジメントについて課題と可能性を見出し、産業能率大学総合研究所に転職。社会人向けのビジネススキルなど人材育成関連の教材を企画・編集に従事しながら、東京大学大学院にて組織開発・マネジメントを学ぶ

リーダーシップはこれからの社会人の必須スキル!? 立教大学経営学部のBLPとは?

飯室

立教大学では、数百人に向けてリーダーシップについて教えていると聞きました! 誰もが身につけられるものなんですか?

辻さん

はい。立教大学では「全員発揮のリーダーシップ」を掲げていて、役職やカリスマ性を持った特別な人に限らず、全員が“時と場合”に応じて強みを発揮し、よい影響を及ぼし合うものと考えています。

社会に出ると組織やチームで動くことが多くなりますが、一部の人がみんなを引っ張り上げるのではなく、一人ひとりが自分らしいリーダーシップを身につけることで、1+1が5・6・7と大きくなる。

これは、適切なトレーニングを積めば誰でも身につけられる、“よいコミュニケーションを取るためのスキル”とも言えます。本学では、そんな組織の目標達成に向けて貢献できる人を育てています。

「リーダーシップは、リーダーだけが学ぶものではないんです」

飯室

今まで持っていたイメージと違いました! そのリーダーシップを学べる、ビジネス・リーダーシップ・プログラム(以下、BLP)というのは?

辻さん

BLPは、リーダーシップの学び場をみんなでつくるプログラムとして、立教大学 経営学部に入学した学生全員が参加するコアカリキュラムです。立教型のリーダーシップ獲得を学習目標とし、グローバル社会で活躍できる人材を養成します。

飯室

どんな授業なのでしょうか?

辻さん

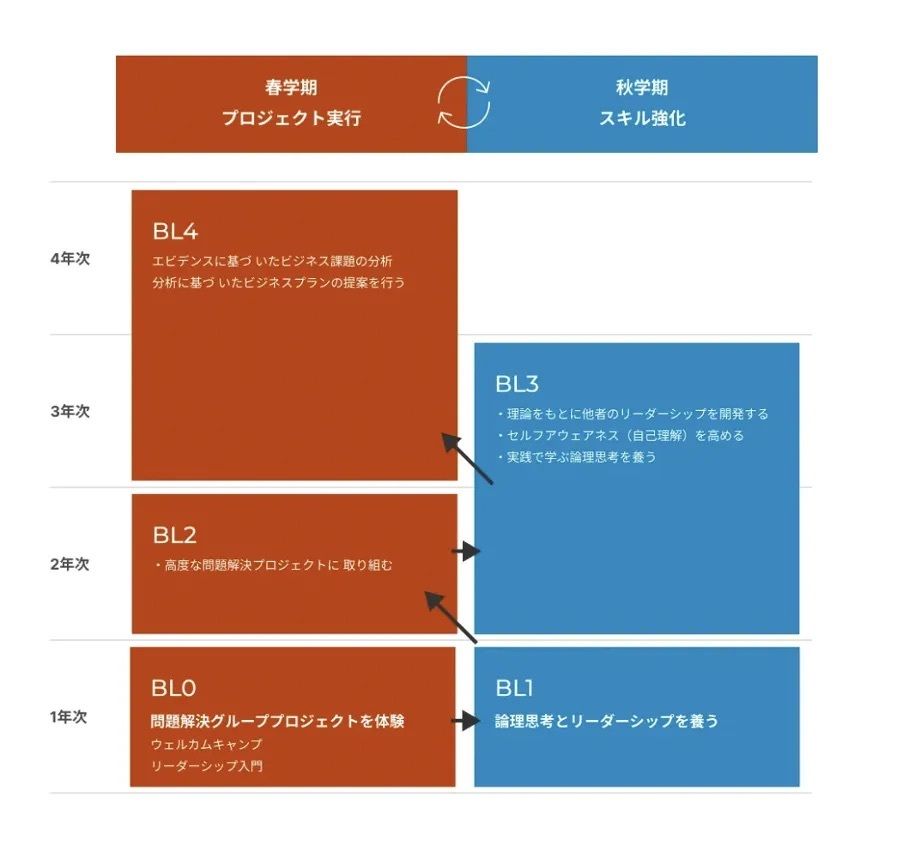

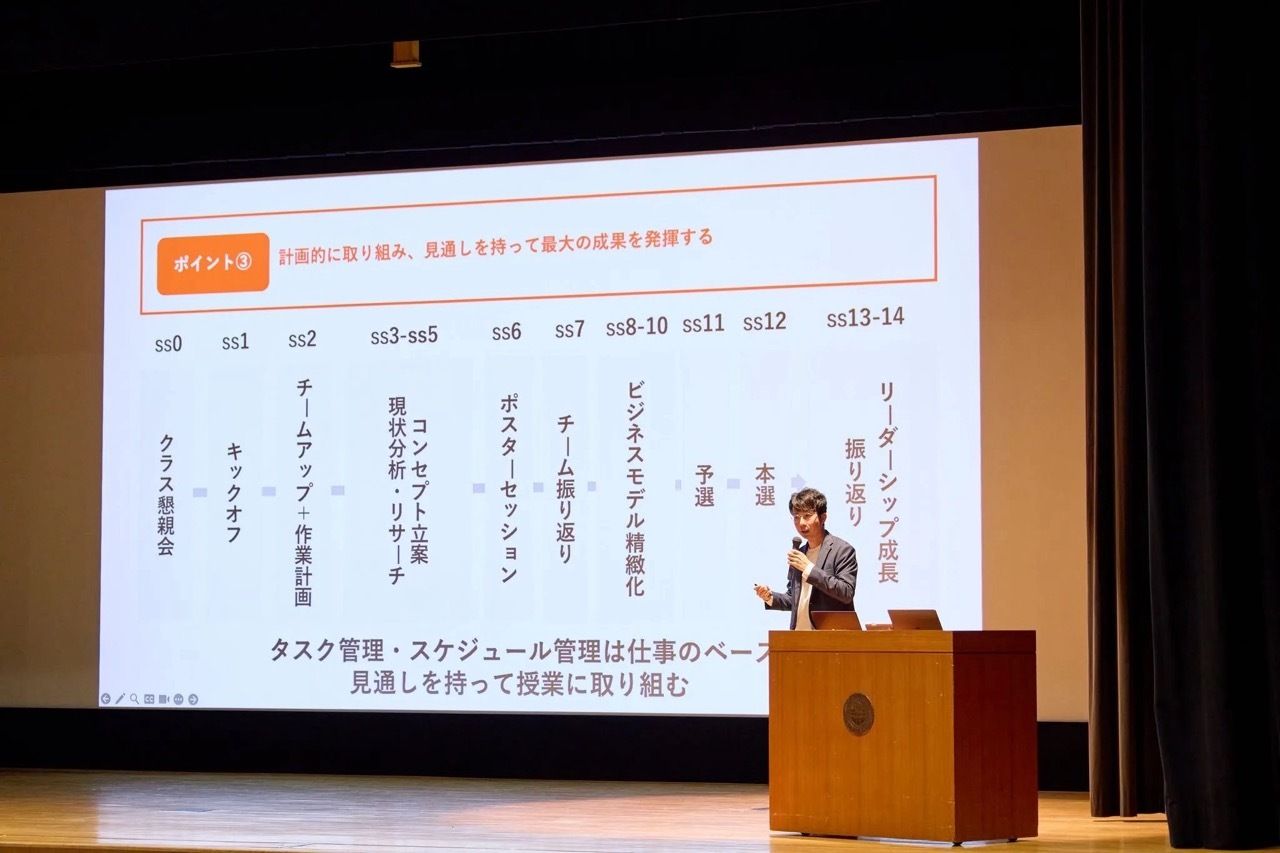

1年次から4年次にかけ、BL0~BL4までの積み上げ式に設計していて、プロジェクト型の実践的な授業と、知識やスキルを中心に学ぶ授業を交互に実施しています。

BLPの特徴である積み上げ式の科目群

辻さん

産学連携プロジェクト型の授業は、連携企業から提出される課題に、約3カ月かけてチームで取り組みます。現実の課題に対してアイデアづくりからはじめ、学内コンテストを勝ち抜いたチームは最終的に企業へのプレゼンテーションまで行います。

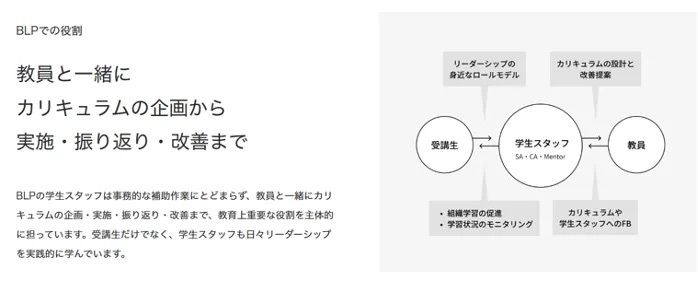

この手法はアクティブラーニングと呼ばれ、学生たち主体のグループワークによって進めていきます。さらに、各クラスには教員以外にSA(Student Assistantの略称)、CA(Course Assistantの略称)と呼ばれる学生スタッフが配置されます。

SA、CAは同じ学部の先輩たちが務め、教員と協力しながら主体的に授業の運営、グループワークのファシリテーション、振り返りの支援まで行うのが特徴です。

飯室

学生が授業づくりをしている!?

辻さん

はい。BLPでは段階的にリーダーシップを学んでいきます。その過程のなかで、学生スタッフの募集があるんです。

応募してきた学生のなかから、後輩たちのロールモデルとなりうる学生を選考によって選抜し、学生スタッフになってもらいます。

これは学生同士が学び合い、学部の文化を創り、継承していく仕組みでもあります。学校側がきちんと面接をして採用し、雇用契約も結んでいるんですよ。

飯室

学校でありながら会社みたいですね。学生スタッフが授業づくりをするとなると、辻さんはどのような役割なのですか?

辻さん

私はBLPのなかの1つのコースである「BL2」を担当しています。「BL2」は25名程度の少人数クラスが10クラスあり、そのうちの1つのクラスを担当しているほか、10クラス全体を取りまとめるコースリーダーも担っています。

授業においては、学生スタッフの指導・相談役といった感じですね。

BLPでは、参加するすべての学生が主体となってチームで物事に取り組むことで、「他者との協働力」を育んでいます。同時に、数値化されにくい「社会で活かせる自分の強み」を知る機会にもなっているんです。

BLPにおける学生スタッフの役割

飯室

社会で活かせる自分の強み。

辻さん

日本の教育は、記憶力など数値で測れる認知能力で評価されることがほとんどです。ただ残念ながら、社会に出るとその能力だけでは成果を出しづらいんですよね。いろんな人とうまくコミュニケーションを取るチームマネジメントが必要な場面が増えてくる。

そのときに、自分の強みは何なのか、チームのなかで自分が価値を提供できるものは何かを考えて物事を進めていかないと、成果を残すのは難しいです。

逆に、その場面で自分の強み・弱みをきちんと他人に伝えられれば、周りから自分に合った仕事を任される機会が増えるかもしれないし、人に頼りやすくもなります。

そんなコミュニケーションを全員が取れるチームであれば、結果、全体のパフォーマンスが最大化されたり、目標が達成されやすくなったりする。一人ひとりがリーダーシップを獲得すると、社会や組織に良い影響を与えられるようになるんです。

飯室

誰とはたらいても成果を出せる力。リーダーシップを発揮できる人が集まれば、無敵ですね。授業ではどのような企業と連携するのですか?

辻さん

毎年数社と連携するのですが、2025年度はパーソルホールディングスと連携しました。

プロジェクト課題は、「若手社員がワクワクはたらける職場を描き、それを実現するためにパーソルグループが提供できる新たなサービスを提案せよ」。

実は今日(取材日)、学部内の予選を勝ち抜いた学生3チームが、パーソルホールディングスの役員の方々へプレゼンをしてきたんですよ。

「みんな、堂々としていましたね」

飯室

実際に企業と取り組めるなんて、これから社会人になる学生にとって視野が広がる経験ですね。

辻さん

社会人直前の教育としては非常に稀有だと思いますし、非認知能力を高めるという意味でも貴重な教育プログラムだと感じています。

仕事のモチベーションはいつも「自分がやらねば誰がやる」

飯室

辻先生は新卒でのキャリアが新聞記者とのことですが、ご自身が教育者になることは想像されていましたか?

辻さん

まったく考えていませんでしたね。

学生時代、メディア学科でドキュメンタリーを制作していた頃に「伝える」ことの面白さを感じました。社会貢献や公共性の高い仕事にも興味があったので、両方を叶えられる仕事はなんだろうと考えた結果、新聞記者を選んだんです。

最初に準備した仕事道具は、脚立と長靴。事件現場や災害現場などいつどんな取材であっても駆けつけられるようにと、常に車に積んでありました。今とはまったく異なる仕事ですね。

大幅なキャリアチェンジ。

飯室

当時の仕事のやりがいは?

辻さん

自分のしていることが社会のためになっていると自分で意義づけられた瞬間、ですね。もともと、何か物事に取り組む際には自分から意義づけをして、モチベーションを高めていました。

飯室

新聞記者の仕事にはどんな意義があったんですか?

辻さん

新聞記者にも、実はさまざまなはたらき方があるんです。毎日、記者クラブに通い詰めて、自分の担当分野で当局の発表や記者会見をもとに取材をして日々の事象を追い続ける発表報道や、自ら課題を掘り起こして世の中に問題提起するための調査報道などがあります。アプローチの仕方はまったく異なります。

私は後者に意義を感じていて、とくに印象的だったのは、とある地方の県立高校のPTA会費にまつわる悪しき慣習をスクープしたときです。関係者から「これで教育の歴史が変わりますよ!」と言われた瞬間は、何ものにも代え難いやりがいと使命感を抱きましたね。

飯室

それだけのやりがいを感じていながら、なぜ教育の道へ?

辻さん

きっかけは、新聞記者時代に組織の在り方に違和感を覚えたことでした。

当時の職場は先輩の背中を見て学ぶという風土が根強く、新人は何もわからなくても現場に飛び込んで、自分でなんとかするしかなかった。そこで得られる力もありますが、もう少しこの組織にマネジメント力があれば、元来優秀な人材一人ひとりのモチベーションが上がり、チームワークも高まり、もっと良い報道が世の中に出るはず。それこそ社会貢献につながるのではと思いました。

その流れからマネジメントを研究しようと考え、学ぶ先を探したところ、ジャーナリズムの専門家と人材開発の専門家のいる大学院を見つけて。そこで、人材開発の観点からジャーナリズムを見る研究をしました。

私が師事した先生は元々教育工学の研究者で、先生のバックグラウンドのなかで新しい教育の手法を学んでいたのですが、研究室の先輩の1人がBLPの取りまとめをされていたことがご縁となって、私も約3年前から立教大学の教育に関わるようになりました。

「教えてもらっていたはずが、いつのまにか教える立場になっていましたね」

飯室

仕事が変わり、はたらくことで得られるやりがいは変わりましたか?

辻さん

それが意外と軸は変わらなくて、「自分がやらねば誰がやる」という使命感が生まれることがやりがいにつながっています。

今の私の仕事は、人材開発の研究者としての「研究」と教育者としての「教育」の2つがあります。実は、この研究って新聞記者時代の調査報道に近いんですね。社会の課題になっていると自分が思うことを言語化して論文にする。これからの社会で議論すべき重要な課題をゼロから掘り起こして提示していくところが似ています。

自分が課題化しなければ解決されないかもしれないというところが、やりがいにつながるんです。

飯室

自分だからできること、なんですね。

辻さん

教育については、私は学生と向き合うなかで、敢えて厳しいことも含め、結構ズバッとフィードバックをしています。それは、大人になればなるほど成果を出すための最短距離を走ることを求められて、目先の成果を残すことに囚われていくからです。そうすると、本質的な話や人間性の部分を伝え合う機会がほとんどなくなってしまうと思うんです。

社会に出ると、強みは何かと問われる機会は増えますが、学生時代には一旦弱みに向き合うことも大切なことだと思っています。弱みに向き合う機会は、子どもと大人の中間地点にいる大学生の時間が最後なのではないかと。その大事な時期に、面と向かって言ってあげられるのは自分しかいないのではないかという思いはありますね。

弱みに向き合う機会…確かに社会に出てからはないかも…

飯室

「自分がやらねば誰がやる」ですね。

辻さん

まさか自分が教育者になるとは思っていませんでしたが、いざやってみると、それまで「立教の学生」というぼんやりとしたイメージから、一人ひとりの人間性が見えるようになるんです。

まだまだ成長過程ではありながらも、物事に一生懸命取り組む学生の姿を知っていくなかで「彼らの人生に何かよい影響をもたらせないか」と、自分にしかできないことをしようという使命感を抱くようになりました。

飯室

辻先生のキャリア変遷には、組織において自分が提供できる価値を常に考え続けているという一貫性があり、まさにリーダーシップを発揮され続けていますね!

辻さん

調査・研究して「伝える」という大きな軸とも、ずっと変わっていませんね。私の“はたらくWell-being”に欠かせない要素なんだと思います。

どんな環境であっても、自分のはたらく幸せを自分がつくれるように

飯室

辻先生が思う“はたらくWell-being”を感じられやすい理想の人材って、どんな人なのでしょうか?

辻さん

私はよく、ゼミ生に「小さな変革者であれ」と話しています。社会人になると、常に幸せな環境が提供されるとは限りません。自分と合わない上司がいたり、自分がやりたくないなと思う仕事をしなければならなかったりすることもあります。その環境を自分起点でどう耕していけるか、が大切だと思うんです。

周りの環境に振り回されながら自分の幸せが決まっていくのは、やっぱりしんどいと思うんですよ。そのときに、よいコミュニケーションをとりながら、自分がはたらきやすい環境をつくっていく力はすごく大事。リーダーシップを獲得すると、それが実現しやすくなるんじゃないかなって思うんです。しなやかで力強い人が理想ですね。

飯室

実際にBLPを経てリーダーシップを学んだ卒業生たちは、社会でどのように活躍されていますか?

辻さん

卒業生のなかには「社会人になってチームで仕事をしていくなかで壁はたくさんある。だけど、初めて向き合う経験じゃないなと思った」と話す人もいます。

彼らは多様なバックグラウンドや価値観を持った人々と一緒にはたらいていくわけですが、チームで協働する経験をすでに体験しているし、自分の能力を生かすことに意識を向けて、前向きに取り組むことができるんですよね。

卒業生のそういった姿を見て、あらためて今の自分が学生たちにできることは、教員と学生というより社会の先輩のような立場から、真っ直ぐに学生と向き合っていくことなのだなと感じます。

「話しているうちに、涙を流す学生がいます。いろんな気持ちを吐露してくれて。みんな真剣ですし、一生懸命なんです」

飯室

最後に、辻先生の今後の目標を教えてください。

辻さん

教育者としては、「リーダーシップ教育といえば立教大学」と言われるような存在感を強めていきたいですね。経営学部に留まらずほかの学部にも展開しながら、立教大学が日本で、できれば世界でもリーダーシップ教育の拠点として認知されるような教育プログラムをつくり続けたいです。

研究者としては、原点でもあるジャーナリズムの世界にも貢献したいと思っているので、自分の知見を提供していきたいですね。

自分がはたらくテーマの1つに、常に新しい景色を見たいという思いがあります。そのポジションになったからこそ見える景色や、あるいは何かをやり遂げたから新しく見える景色があるはずなので、そんな景色を見続けられるように、しなやかにキャリア選択をしていけるのが理想ですね。

<取材:飯室 佐世子(株式会社声音)/文:廣田 彩乃>

新着

Interview

自分の力を発揮できるのはどんな局面? 得意×フェーズで実現する “はたらくWell-being”

NEW

新R25編集部

カフェラウンジ&バーを併設した“新時代のメンズ美容室”「The Hair Lounge」が東京・日本橋に誕生

新R25編集部

顧客獲得、まだ苦戦してる…? 効率的にマッチングができる、ビジネスコミュニティ「COB」

新R25編集部

研修資料は“つくる”から“買う”へ。自社仕様にカスタマイズ可能なスライドDLサービス「まなびスライド」

新R25編集部

広告も、映像も、ブランド体験も。「DO/AI」が提案する“企業のAIクリエイティブ活用”

新R25編集部

正解がない“子育てのいま”をリアルに映し出す…ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』始動

新R25編集部