企業インタビュー

企業インタビュー

パーソナライズされた世界から飛び出そう! 自分の“はたらくWell-being”が見つかる選択肢の広げ方

連載「“はたらくWell-being”を考えよう」

新R25編集部

リモートワークの浸透などと相まって、「はたらき方改革」が世間の潮流となって久しい昨今。

現場ではたらくビジネスパーソンのなかには、「本気で仕事に打ち込もうと思ったらはたらき方改革なんて無理」「自分らしいはたらき方なんて難しい」と感じている人もいるはず。

そこで、パーソルグループとのコラボでお送りする本連載「“はたらくWell-being”を考えよう」ではモヤモヤを感じているあなたへ「令和の新しいはたらき方」を提案していきます。

「はたらく選択肢って、広がっているように見えて、実はパーソナライズされた情報に囲まれ、知らず知らずのうちに自分の可能性を狭めてしまっているかもしれません」

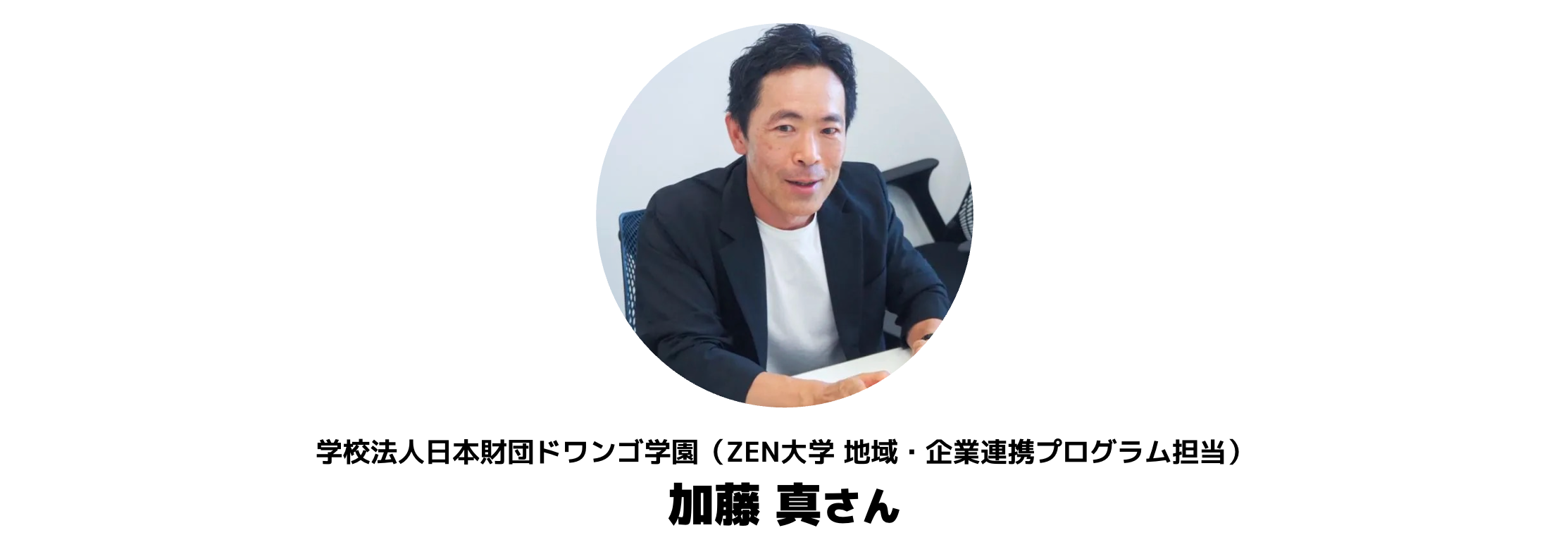

そう話すのは、ZEN大学で地域・企業連携プログラムを設計する加藤真さんです。KADOKAWAでの広告営業から、プライベートでPTA会長を経験した気づきをきっかけに教育の世界へ。偶然の出会いによって自身の可能性を見出し、キャリアを切り拓いてきた加藤さんだからこそ、選択肢を知ることの大切さを語ります。

今回は、加藤さんの経験を通じて、AI時代に代替されない“はたらくWell-being”を見つけるヒントをお届けします。

2000年に大学卒業後、就職氷河期で半年無職を経て2〜3年間DTPデザイナーとしてキャリアをスタート。その後、当時の角川書店(現KADOKAWA)で、九州ウォーカーの制作進行を務め、制作進行から広告営業となる。2024年からは、KADOKAWAから角川ドワンゴ学園へ出向、現在は日本財団ドワンゴ学園でZEN大学の地域・企業連携プログラム担当として従事

【マンガでわかる!】📚✨

— ZEN大学(2026年4月生🌸出願受付中) (@univ_ZEN) October 5, 2025

「ZEN大学って何?」 疑問を3分で解決!

オンラインの大学って?🤔

どんな学生生活になるんだろう?🤔🤔

気になるZEN大学の特長を

マンガでわかりやすくご紹介します💁

未来の大学選びの参考にしてください💡

タップしてマンガを読む👇https://t.co/IKpiZLaU9u

キャリアの選択肢って、実は狭い? 偶然の出会いと新しいはたらき方が見つかる、ZEN大学の「地域・企業連携プログラム」とは

廣田

加藤さんがはたらかれているZEN大学とは、どんな大学なのでしょうか?

加藤さん

ZEN大学は、日本最大級の生徒数を誇るN高等学校・S高等学校・R高等学校を創った株式会社ドワンゴと、若者支援に実績を持つ公益財団法人日本財団が提携し、2025年4月に開学したオンライン大学です。

廣田

オンライン大学!

加藤さん

大学というと、一般的には理系・文系に学部が分かれていますが、日本で唯一ZEN大学にある「知能情報社会学部」では、理系・文系問わず「数理」「情報」「文化・思想」「社会・ネットワーク」「経済・マーケット」「デジタル産業」の6分野を横断して学ぶことができます。

近年、進化が著しいAIやIT技術。それらを活用しながら、状況に応じてさまざまな考え方を柔軟に引き出し、社会の変化に適応できる人材を育てることが、特定の学問領域に偏らないこの学部の目的です。

グローバル社会で活躍するための素養やスキルを身につけることができる、日本発の本格的なオンライン大学とも言えますね。

廣田

オンラインなので、どこにいても学べるのも魅力的ですね。

加藤さん

そうですね。北は北海道、石川、福岡など全国47都道府県に加えて海外から、社会人と高校からの進学者を含め3,380人(2025年4月1日時点)が一期生として入学しました。

通信制の大学の場合、社会人の割合が多くなりますが、ZEN大学は高校生が進学先の大学として選べるというのも特徴です。

廣田

加藤さんは、そこで講師をされているんですか?

加藤さん

いいえ、私はZEN大学で行っている「地域・企業連携プログラム」の担当として、連携先となる自治体や企業との交渉、プログラム設計に携わっています。

大学を卒業した先には、必ず「はたらくこと」が待っていますよね。その未来に向けて「地域・企業連携プログラム」では、学生の将来的な実務スキルを高めながら自分の可能性を見つけられるよう、さまざまな企業や地域と連携し、およそ100のプログラムを用意しているんです。

現場を学べる体験プログラムの一例

廣田

開学して間もないのに、すごいプログラム数!

加藤さん

今の時代、はたらき方が多様化し、それらの仕事情報にもリーチしやすくなりました。一方で、本人はたくさんの選択肢のなかから自分で選んでいるつもりでも、実は「狭い選択肢から選ばされている」ことが多いと思うんです。

廣田

というと?

加藤さん

一昔前の4マス媒体(テレビ・新聞・ラジオ・雑誌)からしか情報を得られなかった時代と比べると、圧倒的に情報源は増えています。

ただ、多すぎて一人の人間が得られる情報量をはるかに超えているとも感じるんです。その証拠に、YouTubeやネット上の情報は常にパーソナライズされて手元に届くようになった。

結果、どうしても「すでに自分が知っている」かつ「好きなもの」の情報ばかり目に入るような環境になってしまっているんです。

廣田

知らないうちに、新たな出会いの窓口が閉ざされていると。

加藤さん

そうです。学生がキャリアを考えるうえでも、それが弊害になっていると思うんですよね。本当はもっと選択肢があるのに、自分向けの情報だけに触れることで可能性が狭められてしまうとか…

そういった意味でも、このプログラムはIT業界や人材業界、小売業界などさまざまな企業や国内外の地域とも幅広く連携しているので、偶発的な出会いや新しいはたらき方の選択肢が見つかるきっかけになるよう設計しています。

廣田

プログラムでは、具体的にどんなことが行われているのでしょうか?

加藤さん

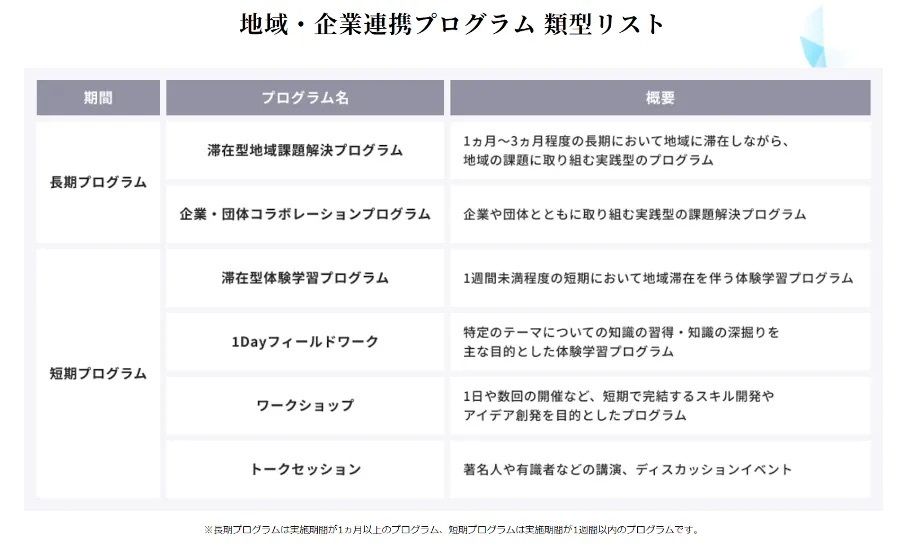

大きく分けて「短期プログラム」と「長期プログラム」があります。

地域・企業連携プログラムの類型

加藤さん

長期プログラムの具体例だと、直近では、パーソルホールディングスと「次世代が考えるWell-being事業プランコンテスト」を実施しました。プログラムでは最初の1カ月、パーソルから有識者を講師に迎え、毎週1回のトークセッションを計4回開催。まずはWell-beingや生成AI、はたらき方のトレンドや、新規事業を構想するうえで必要となる知見を学びます。

次の1カ月では、学生が目まぐるしく変化する「デジタル領域(DX、AIなど)」と、社会で求められる「時宜性(はたらき方、多様性など)」をクロスしたビジネスアイデアを考えました。

社会に価値のあるアイデアを生みだすだけではなく、主体的に自身のWell-beingやさまざまなはたらき方に向き合うことを目的としています。

廣田

すごく実践的ですね。

加藤さん

参加者のほとんどは、まだ社会人経験がない学生ばかり。そんな彼らが一流のビジネスパーソンを相手にしながら、プログラムを進めていきます。

積極的にアドバイスを求めたり、フィードバックをもらったりしながらビジネスアイデアを考える「実体験」や、コンテストに登壇して発表できた「達成感」を通して成長する姿には、感動しましたね。

加藤さん

不確実で予測困難な社会では、新しい問いや答えを創り出したり、挑戦する姿勢が欠かせません。

今後も発達していくAIとはたらくなかで、AIに「使われる人」ではなく「使う人」になることが求められています。そのためにも、まずはさまざまな選択肢を知る・体験することがますます大事になってくる。

このプログラムを通して生まれる実体験が、自分の“はたらくWell-being”を考えるための糧になると感じています。

きっかけは、PTA会長就任と元上司のひと言。偶然開かれた教育業界への扉

廣田

加藤さんはもともと、教育関係の仕事を目指していたんですか?

加藤さん

まったく! 私のキャリアも、新たな選択肢を知ることで広がってきました。

私は長年、KADOKAWA(当時の角川書店)ではたらいていて、正社員として採用された当初は『九州ウォーカー』という情報誌の制作進行や広告営業として携わっていたんです。2020年にコロナ禍で休刊となってからは情報誌の仕事はなくなり、代わりに自治体と協業を促したりプロポーザルにエントリーしていました。

廣田

そこからどうして教育の現場へ?

加藤さん

教育に関心を持ったのは、自分の子どもが通う小学校のPTA会長になったことがきっかけです。会長になって教育現場のことを知っていくなかで、今の学校教育では「勉強」は教えるものの、「社会ではたらく人のこと」を知る機会がほとんどないことが気になりました。

たとえば、「サッカーが好きだからサッカー選手になりたい」という子がいたとしますよね。自分がプレーするのが好きだからという理由で選ぶことは素晴らしいけれど、同じサッカー業界にも、解説する人やサポートする人など、ほかのはたらき方があることを知らない子は意外と多いんですよ。

廣田

なるほど。

加藤さん

かといって、一つひとつの業界にある選択肢を、大学卒業後からすぐに教育現場に入ることが一般的とされている学校の先生たちが教えることは難しい、とも感じました。

世の中にはもっとはたらき方の選択肢があるんだと伝えられるのは、私たちのような“教育者ではない人”なのかなと考えたんです。

“私だからできること”は、ここにもあったんです。

廣田

はたらく選択肢を、社会に出る前の子どもたちに伝えたいと思ったんですね。

加藤さん

そうですね。教育に興味を持ち始めたコロナ禍は、同時に自分自身のはたらき方を考える時期でもありました。そんなとき、社内にあるFA制度に目が向いたんですよ。

廣田

FA制度?

加藤さん

社内で人材を募集している部署が公開されていて、気になるポジションに手を挙げられる制度です。マッチすれば異動ができます。

KADOKAWAは大きな会社なので、募集部署は多岐に渡ります。でも、私がエントリーしたときは「出版」に関係する募集が多くありました。今後のキャリアを考えようにも、営業しかできないと思いこんでいた私は「自分に応募できる募集はないよな」と悩んでいました。それを元上司に相談すると「営業の武器ってコミュニケーションだろ? それを必要としている部署って、実はたくさんあると思うんだよね」と言われたんです。

廣田

確かに。

加藤さん

そのタイミングで、「どうやら開学準備を進めているZEN大学が、企業と交渉する人材を探しているらしい」と耳にしたんです。

教育に関心があって、交渉が得意な自分にできることがあるかもしれないと思い、FA制度を使って角川ドワンゴ学園へ出向しました。そこから現在、日本財団ドワンゴ学園でZEN大学の地域・企業連携プログラムを担当するに至るわけです。

廣田

新たな選択肢によって、自分を活かせる場所を見つけたんですね。

加藤さん

今の私は、大学でもPTA会長を務める小学校でも教育者ではありませんが、“教育者ではない自分”だから伝えることがまだまだあるなと感じています。

たとえば、今では小学校で「親の仕事をPRしよう!」という授業を1年に1回(2コマ)、小学6年生を対象に企画し、行っています。

廣田

小学校で授業!?

子どもたちからも好評なんですよ!

加藤さん

PTA活動にもますます熱が入るようになったのも、ZEN大学の「地域・企業連携プログラム」の設計に携わったことで、“自分だからできる社会での役割”を見出すことができたからです。

もっと学生にいろんなはたらき方について伝えたい!という、私の教育に対するモチベーションが強くなりましたね。

目指せ、4人目のレンガ職人!?

廣田

加藤さんは、どうしてそこまで学生たちのために動けるのですか?

加藤さん

夢や目標を持って生きられる人を増やしたいという願いと、偶発的な出会いによって、自分のキャリアの可能性を広げられた経験が活かせること。この両軸が今の仕事で叶えられているからですね。

私のやりがいが生まれる根底には「人々を感動させたい」という思いがあります。そこに加えて、人前で緊張せずに話ができるとか、何かを伝えることが好きといった、自分の「個性」を活かせる役割が教育業界で見つけられたことが、仕事のやりがいにもつながりました。

“もし”PTA会長を引き受けなかったら、“もし”営業しかないと思い続けていたら、今の自分はいなかったでしょうね。

廣田

加藤さん自身の“はたらくWell-being”にもつながっていったんですね。

加藤さん

私はキャリアの話をするとき、よく「レンガ職人の話」をもとに考えていますが、ご存じですか?

廣田

レンガ職人の話ですか?

加藤さん

ある旅人が、建築現場でレンガを積んでいる職人に「何をしてるんですか?」と尋ねます。1人目は「見ればわかるだろ、レンガを積んでるんだ」と答えます。作業そのものをやってるという視点ですよね。

次に、同じ質問を2人目に問いかけます。その人は「家族を養うために働いてるんだ」と答えます。つまり収入のために仕事をしてるということです。

3人目は「教会を建ててるんだ」って答えるんです。自分の仕事が社会や人の役に立つものだっていう意味を見いだしているわけですね。

廣田

なるほど。

加藤さん

ただ、僕が理想的だなと思うのは4人目のレンガ職人の話。その人は「ここに建つのは大聖堂だ。100年先も残って、人々の心の拠り所になるんだよ」って答えるんです、と。

つまり、目の前の作業や生活だけじゃなくて、自分の仕事が未来や次の世代にどう残っていくかまで見据えているんです。

廣田

か、かっこいい!

加藤さん

私もこの4人目のようにはたらきたいし、今関わっている子どもたちや学生にも、自分の仕事が未来や次の世代にどう残っていくのか見据えてはたらいてほしい。そうしたら人生はすごく豊かになり、明るい社会を築くこともできるはずなので。

ただ、まだ自分がどんな仕事をしたいのかわからない、世の中にどんな仕事があるのかわからない、どんな業界に興味があるかわからない、といった「はたらくこと」に関しての疑問を持つ人って多いと思うんです。

廣田

社会に出ていない学生時代はとくに、知らないから選ぶことが難しそう…

加藤さん

知ろうとしてネット上で調べても、パーソナライズされているとさらに難しいですし、それにすら気づけない人も多い。でも実際には、自分が知っているよりもっと世の中にたくさんの仕事と選択肢があふれています。

47歳の私ですら、ZEN大学での仕事を通して、初めて知る仕事もあるくらいです! それを知ることも自分自身の喜びであり、学生に伝えられること、可能性を広げられることは、まさに私の“はたらくWell-being”です。

これからももっと、さまざまな地域や企業さんと出会い、連携プログラムを増やして届けていきたいと思います。

<取材・文=廣田 彩乃>

新着

Interview

正解がない“子育てのいま”をリアルに映し出す…ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』始動

NEW

新R25編集部

ハイクラスな恋の駆け引きが勃発! 刺激のMAX値を超えてくる『ラブパワーキングダム』シーズン2

新R25編集部

修行ゼロで始めたラーメン屋が「安心」を得るまで—300万円の赤字を乗り越えてつかんだ、“はたらくWell-being”

新R25編集部

ノー対策→4カ月で難関大の総合型選抜対策をクリア!400名以上の合格者を生む対策塾の“3つの秘策”

新R25編集部

「ヒト・ファースト」の本質とは。ヒトにとことん向き合う覚悟が築く“はたらくWell-being”

新R25編集部

年4回までチェンジOK。内装サブスク「四季 SHI-KI」が“月額1万7,000円〜”を実現できるワケ

新R25編集部